2021 수요성서학당 제1강 / 01-06-2021

2025. 01.

첫 사람 아담과 마지막 아담(고린도전서 15:45∼47)

45기록된 바 첫 사람 아담은 산 영이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려 주는 영이 되었나니

46그러나 먼저는 신령한 자가 아니요 육 있는 자요 그 다음에 신령한 자니라

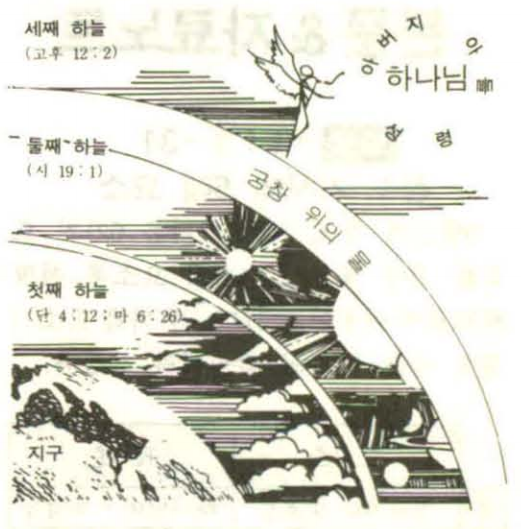

47첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라.

Ⅰ. 첫째와 마지막의 의미

첫 사람 아담과 마지막 아담이란 용어에서 첫과 마지막은 첫째 둘째 셋째와 같은 서열을 의미하는 것이 아니라 대표성을 말합니다.

따라서 첫 아담은 처음 사람을 대표하는 아담입니다.

마지막 아담은 마지막을 대표하는 아담 즉 예수 그리스도를 말합니다.

세상은 서열에 관심을 갖습니다.

이러한 관심은 어려서부터 경쟁 구도 가운데서 성장하며 배웠기 때문입니다.

예를 들면 자녀들을 양육할 때 내 아들과 딸이 공부할 때 1등하는 것이 좋아요 아니면 10등하는 것이 좋아요.

1등하는 것을 누구나 다 좋아합니다.

그런데 10등을 했다면 좀 더 열심히 공부해서 등수를 올려라! 이렇게 말합니다.

본인은 1등을 한 번도 못했으면서 자식에게 1등을 요구하는 것은 "욕심(慾心)"입니다.

제가 목회자가 된 배경을 정리하려고 자서전을 정리하고 있는데 그 내용을 몇몇 목사님들과 함께 신앙생활을 했던 장로님과 권사님들에게 보냈습니다.

그 내용의 일부를 소개합니다.

제 이름은 "이승혁(李勝赫)" 입니다.

한문자의 의미는 이겨서 빛을 낸다는 뜻입니다.

그런데 지금까지 지내온 삶을 회고하면 "이겨서 빛을 낸 적이 단 한 번도 없었습니다".

과연 나는 어떤 삶을 살았는가?

이런 내용이었는데 제가 받은 내용 중에 "목사님께서 이제까지 저희들에게 본이 되신 것이 결코 실패한 삶이 아닙니다. 저희는 목사님이 그 자리에 지금도 있으면서 매일 오늘의 묵상을 받을 수 있는 것만으로도 행복합니다."

에베소서 5:9

빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라.

NIV, For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth.

KJV, For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth.

킹 제임스 버전에서는 빛의 열매를 "성령의 열매"라고 번역합니다.

빛 즉 이겨서 빛을 낸다는 것을 물리적인 빛, 세상적인 빛으로만 이해하기 때문입니다.

제가 이번에 자서전 원고를 정리하면서 반드시 무슨 경쟁 구도에서 1등을 하기 때문에 이겨서 빛을 내는 것이 아니구나!

그리스도인은 성령의 열매를 맺는 일에 최선을 다하고 흔들림이 없는 삶을 살아가는 것도 빛이 되는 삶이라는 것을 알게 되었습니다.

Ⅱ. 사람의 의미

서양 철학의 아버지를 "탈레스"라고 합니다.

물론 탈레스 이전에도 철학자가 있었지만 탈레스를 서양 철학의 아버지라고 부르는 이유는 처음으로 "만물의 근원"이 무엇이냐?

만물의 근원을 아르케라고 합니다.

철학의 주제가 자연에서 사람에게로 관심을 갖게 된 것은 헬라 철학에서 시작합니다.

그 이전에는 주된 관심이 자연계 즉 바람, 불, 물과 같은 것이었습니다.

그러던 중에 인간이란 무엇인가? 라는 것에 물음표를 던지면서 철학은 시작합니다.

그러나 철학은 질문은 하였으나 아직도 명확한 대답을 제시하지 못하고 있습니다.

인간이란 무엇인가?

이 질문에 대한 대답을 성경에서는 한 단어로 설명합니다.

“안드로포스(ἄνθρωπος. 444. anthrópos)”

안드로포스는 인간 즉 사람이란 뜻입니다(a man, human, mankind).

안드로포스의 뜻은 “위를 바라보는 존재” 라고 합니다.

윌리암 피터(William Peter)라는 사람의 글에 흥미로운 이야기가 있습니다.

어느 소년이 길을 걷다가 5달러 지폐를 주웠습니다.

그 돈으로 유리구슬을 구입했고 먹고 싶었던 알사탕도 사서 먹었습니다.

그때부터 소년은 길을 걸을 때마다 길바닥만 바라보게 되었습니다.

이렇게 일생동안 길바닥만 걷다보니 결국에는 그가 얻었던 것들은 단추 29,519개, 머리핀 54,172개, 동전 수백 개, 반짝이는 유리구슬, 옷핀 그리고 잡다한 것들이었다고 합니다.

그런데 이렇게 길바닥만 보고 걷던 습관 때문에 허리가 굽었다고 합니다.

인간을 안드로포스라는 하는 것에는 두 가지 의미가 있다고 하겠습니다.

첫째는 위를 바라보는 존재(호모 프로스팩투스, Homo Prospectus)

둘째는 희망하는 존재(호모 에스패란스, Homo Esperans)

우리들은 한국적 인간이라고 합니다(Homo Coreanicus)

호모 오란스(homo orans) : 기도하는 인간

요한복음 14:13-14 / 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라.

_______________________________________________

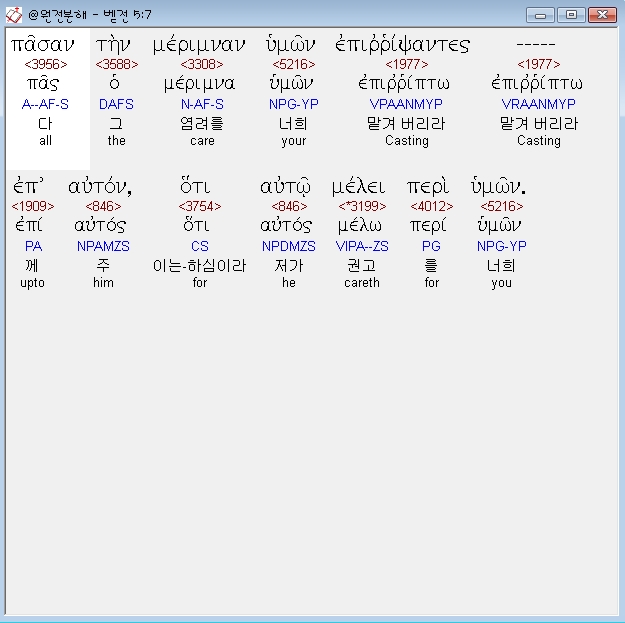

* 시행하다(포이에오. pŏiĕō) ποιέω / 하다, 제조하다, 행하다

___________________________________________________________________________________________________________

간구하는 영(기도의 영)

기도란 무엇인가?

기도는 하나님과 인간 사이의 영적 대화이며, 믿는 자가 하나님과의 관계 속에서 자신의

마음과 뜻을 고백하고 하나님의 뜻을 구하며 교제하는 행위입니다.

기도는 단순한 요청의 행위에 그치지 않고, 하나님의 뜻을 깨닫고

순종하며 영적 교제를 이루는 신앙의 핵심적인 요소입니다.

성경

속에서 기도는 믿음의 사람들에게 반드시 요구되었던 삶의 기본이자 하나님과의 관계를 유지하는 통로였습니다.

기도의

원어와 뜻, 성경 속 기도의 의미, 교리적 측면에서의 기도의 중요성, 그리고 기도의 다양한 내용을 정리하고자 합니다.

1. 기도의 원어와 뜻

1.1 구약에서의 기도

구약성경에서 "기도"는 주로 히브리어로 ‘팔랄’(פָּלַל)이라는

단어로 표현됩니다. 이 단어는 "중재하다", "간구하다", "중보하다"라는 의미를 가지고 있습니다. 따라서 구약의 기도는 하나님께

간구하는 행위이면서도 다른 사람들을 위한 중보의 성격을 가지기도 했습니다. 이 외에도 "부르짖다"는 의미의 ‘차아크’(צָעַק), "요청하다"는 의미의 ‘바카쉬’(בָּקַשׁ) 등 다양한 단어가 사용되어 기도의 다채로운 측면을 보여줍니다.

대표적으로 사무엘상 1:10에서 한나의 기도는 "마음이 괴로워서 여호와께 기도하며 통곡하였다"고 기록되어 있습니다. 여기서 사용된 "팔랄"은 자신의 깊은 내면의 고통을 하나님께 드리는 간절한 기도를 나타냅니다.

1.2 신약에서의 기도

신약성경에서 "기도"는 헬라어로 ‘프로쉬코마이’(προσεύχομαι)라는 단어가 주로 사용됩니다. 이는 "하나님께 나아가 말하다"는 뜻을 담고 있습니다. 기도는 단순히 마음속으로 고백하는 것에 머물지 않고, 하나님 앞에 나아가 친밀하게 대화하는 행위로 이해됩니다. 이 외에도 "간청하다"는 의미의 ‘데오마이’(δέομαι), "애원하다"는 의미의 ‘아이테오’(αἰτέω) 등이 기도를 표현하는 단어로 사용됩니다.

예를 들어, 빌립보서 4:6에서 "아무 것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라"는 말씀은 기도가 하나님께 나아가 우리의 필요를 구하며 감사하는 행위임을 강조합니다.

2. 성경 속의 기도의 의미

2.1 구약에서의 기도

구약성경은 하나님의 백성이 하나님과 관계를 맺고 소통하는 수단으로 기도를 보여줍니다. 기도는 하나님의 뜻을 묻고 그분의 도움을 구하는 행위이며, 인간의 연약함을 고백하며 전적으로 하나님의 은혜에 의존하는 모습으로 나타납니다.

(1) 아브라함의 기도 (창세기 18장)

아브라함이 소돔과 고모라를 위해 중보했던 기도는, 기도가 단지 개인의 필요를 위한 것이 아니라 타인을 위한 중보와 간구의 역할도 한다는 것을 보여줍니다. 그는 하나님의 공의와 긍휼을 신뢰하며 간절히 하나님께 나아갔습니다.

(2) 다윗의 기도 (시편)

다윗은 시편에서 찬양과 간구, 감사의 기도를 하나님께 올렸습니다. 그의 기도는 하나님에 대한 절대적인 신뢰를 바탕으로 하여, 그의 고통과 죄악, 기쁨과 승리를 모두 하나님께 고백하는 모습이 나타납니다.

(3) 선지자들의 기도

모세는 이스라엘 백성을 위해 중보하며 기도했고(출애굽기 32:11-14), 엘리야는 갈멜산에서 하나님께 응답을 구하는 기도를 통해 하나님의 살아 계심을 증거했습니다(열왕기상 18장).

2.2 신약에서의 기도

신약성경은 예수님을 중심으로 기도의 본질과 삶에서의 중요성을 강조합니다. 기도는 신자들이 하나님과 지속적으로 연결되어 있도록 하는 영적 호흡이며, 하나님의 뜻을 구하는 중요한 도구입니다.

(1) 예수님의 기도

예수님은 기도의 본을 보여주셨습니다. 특별히 마태복음 6:9-13에서

제자들에게 주기도문을 가르치시며, 기도의 모범과 방향성을 제시하셨습니다. 또한, 예수님은 겟세마네 동산에서 “내 뜻대로 마옵시고

아버지의 뜻대로 하옵소서”라고 간구하시며 기도를 통해 순종의 본을 보여주셨습니다(마태복음 26:39).

(2) 초대교회의 기도

사도행전은 초대교회의 성도들이 함께 모여 기도에 힘썼음을 보여줍니다(사도행전 2:42). 그들의 기도는 성령의 역사를 경험하는 중요한 통로였고, 교회의 부흥과 선교의 시작을 이루는 핵심적인 역할을 했습니다.

3. 교리적으로 본 기도의 의미

3.1 기도의 본질

기도는 교리적으로 "하나님과의 교제"로 정의됩니다. 기도는 하나님의 은혜에 의존하며, 그분의 주권과 섭리를 신뢰하는 믿음의 표현입니다. 기도를 통해 우리는 하나님의 뜻을 구하며, 우리의 필요와 염려를 하나님께 맡기게 됩니다.

웨스트민스터 소요리문답은 기도를 다음과 같이 정의합니다.

"기도는 우리의 소원을 하나님께 아뢰는 것이요, 그의 뜻에 합당한 것들을 간구하며, 그의 긍휼을 인정하고 감사함으로 우리의 죄를 자복하는 것이다."

3.2 기도의 목적

-

하나님께 영광 돌림: 기도는 하나님의 이름을 높이며, 그분의 주권을 인정하는 행위입니다.

-

하나님의 뜻 구함: 기도를 통해 우리는 우리의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 분별하고 순종합니다(마태복음 6:10).

-

의존의 고백: 기도는 인간의 연약함을 인정하고 하나님의 은혜를 구하는 신앙 고백입니다.

-

영적 성장: 기도를 통해 우리는 하나님과의 관계 속에서 성장하며, 그분의 음성을 듣고 순종하는 삶을 배우게 됩니다.

4. 기도에 대한 내용들

4.1 기도의 요소

기도는 다양한 요소를 포함합니다. 대표적으로, 다음과 같은 요소들이 균형 있게 포함되어야 합니다.

-

찬양: 하나님의 이름과 성품을 높이며 찬양합니다(시편 145:1-2).

-

감사: 하나님께서 베푸신 은혜와 축복에 대해 감사드립니다(빌립보서 4:6).

-

회개: 우리의 죄를 고백하고 용서를 구합니다(요한일서 1:9).

-

간구와 중보: 우리의 필요를 구하고, 다른 사람들을 위해 중보합니다(에베소서 6:18).

4.2 기도의 자세

성경은 기도할 때 가져야 할 자세에 대해 가르칩니다.

-

겸손함: 우리는 하나님 앞에서 자신의 연약함과 죄를 인정하며 나아가야 합니다(역대하 7:14).

-

믿음: 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하실 것을 믿어야 합니다(마가복음 11:24).

-

인내: 기도는 때로 긴 기다림과 끈기를 요구합니다(누가복음 18:1-8).

5. 기도의 실제적인 적용

기도는 신자의 삶의 중심이 되어야 합니다. 우리는 기도를 통해 하나님과 친밀한 관계를

유지할 수 있으며, 일상의 모든 영역에서 하나님께 의지할 수 있습니다. 기도는 단지 문제 해결의 도구가 아니라, 우리의 삶을

하나님께 드리고 그분의 뜻을 구하는 행위입니다.

삶에서 기도를 적용하기

위해 우리는 다음과 같은 실천을 할 수 있습니다.

-

규칙적인 기도 시간 정하기: 매일 아침과 저녁, 일정한 시간을 정해 기도하며 하나님과 교제합니다.

-

기도 일기 쓰기: 하나님께 올린 기도를 기록하고, 응답하신 내용을 돌아보며 감사하는 습관을 들입니다.

-

공동체와 함께 기도하기: 교회와 소그룹 안에서 함께 기도하며 서로의 믿음을 세웁니다.

6. 결론

기도는 하나님과의 관계를 깊게 하는 영적 호흡이자, 신앙의 중심입니다. 성경은 기도가

단순한 요청이 아니라, 하나님의 주권을 인정하고 그분과 친밀히 교제하는 행위임을 가르칩니다. 기도를 통해 우리는 하나님의 뜻을

깨닫고, 그분의 은혜 안에서 살아갈 수 있습니다. 오늘날 우리 삶 속에서도 기도는 단순한 종교적 행위가 아닌, 하나님의 임재를

경험하고 그분과 동행하는 통로로 실천되어야 합니다. 하나님께 찬양과 감사, 간구와 중보를 올리며 기도 속에서 하나님의 영광을

경험하는 삶을 살아가기를 소망합니다.

2. 기도의 영 - 성령(로마서 8:26-27)

기도생활이 신앙생활이다. 기도의 습관, 기도의 유익과 이유를 배웠다.

오늘은 기도의 영에 대해서 말씀드리며 은혜 받고자 합니다.

기도는 어렵다. 오랜 신앙 연조를 쌓은 후에도 어렵다.

성경 읽는 것은 눈으로 읽으면 되기 때문에 좀 낫다. 그런데 기도는 어렵다.

찬송도 부르면 즐겁고 좋다. 그래서 찬송도 할 만한데 기도는 어렵다.

무엇을 위해 기도해야 할찌...? 어떻게 기도할찌...? 기도는 쉽지 않다.

그래서 하나님은 우리의 기도를 도우시려고 기도의 영(성령)을 보내 주셨다.

그 기도의 영이 바로 성령님이시다. 성령께서 우리 기도를 도우신다고 하셨다.

(26절) 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나

오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라.

(27절) 마음을 감찰하시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로

성도를 위하여 간구하심이니라.

그렇습니다. 성령께서는 우리의 연약함을 도우신다고 했다.

성령은 누구신가?

성령을 물질로 생각하는 사람이 있다.

그래서 성령을 받아라. 성령을 주고, 받는 물질처럼 오해하는 사람들이 있다.

또한, 성령을 단순한 에너지, 파워로 생각하는 사람도 있다. 에너지는 인격이 아니다.

성령은 에너지도 아니고, 물질도 아니고, 인격이시다.

인격이라는 말은 : 인격의 3대 요소 : 지성, 감성, 의지가 있다는 말이다.

1) 지성(知性)이란? 알고 생각할 수 있는 인지 능력이다 .

본문 -- 마음을 감찰하시는 이가 성령의 생각을 아시나니

즉, 성령은 인격이시기 때문에 성령의 생각이 있다.

(예) 강대상, 마이크... 물질이기 때문에 생각이 없다. 생각을 할 수도 없다.

성령은 생각을 갖고 지성을 가시신 인격체이시다.

2) 감성(感性)이 있다.

오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라.

성령의 탄식이 감정이다.

3) 의지(意志)가 있는 분이시다.

성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라.

이 말은 성령의 의지를 말 한다.

그러므로 성령은 지성, 감성, 의지를 가지신 인격이시다.

그러한 성령께서 연약한 우리의 기도를 도우신다고 했다.

무엇을 도우시나? 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나 ...

성령은 우리가 무엇을 위해 기도해야 할 것인가를 깨우쳐 주신다.

그래서 성령께서 우리를 위하여 하시는 기도제목이 무엇인가를 알려면,

예수님이 우리를 위하여 무슨 기도를 하셨는가를 보면 알 수 있다.

왜냐하면, 예수님과 성령은 같은 보혜사이기 때문이다.

보혜사 (=파라클레토스) : 옆에서 부르시는 분, 곁에 계시도록 부름 받은 자.

예수님이 제자들 곁에서 도와 주셨듯이 성령도 우리 곁에서, 우리 안에 오셔서 우리 기도를

도우신다. 그러므로 예수님의 기도와 성령의 기도가 일치한다.

그러면, 예수님은 지금도 하나님 보좌 우편에 앉아서 어떤 기도를 하고 계시는가?

1) 우리의 구원을 위해서 기도하고 계신다.

(히 7:24) 예수는 영원히 계시므로 그 제사 직분도 갈리지 아니하나니

(히 7:25) 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니

이는 그가 항상 살아서 저희를 위하여 간구하심이니라.

예수님은 지금도 우리를 죄악에서 구원하기 위하고, 죄악의 환난에서 건져 주시기 위해서

기도하시는데, 이와 같이 성령께서도 우리의 연약함을 도우사 시험에 들지 않고,

죄악의 환난에 빠지지 않도록 우리를 위하여 중보기도 해 주신다.

2) 우리의 믿음이 떨어지지 않도록 기도해 주신다.

(눅 22:31) 시몬아, 시몬아, 보라 사단이 밀 까부르듯 하려고 너희를 청구하였으나

(눅 22:32) 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니,

너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 하라.

이와 같이 성령께서도 우리의 믿음이 떨어지지 않도록 기도해 주시고 있다.

우리의 믿음이 떨어지면, 생경의 근원이 되시는 하나님에게서도 떨어진다.

하나님과 우리를 연결 시켜 주시는 것이 믿음이다 .

생명의 근원이 되시는 하나님과 떨어진 인생은 망해가다가 마침내 죽고 만다.

그러나 믿음이 있으면, 생명의 근원이 되시는 하나님께로 우리를 연결시켜서

우리를 생명과 풍성한 삶을 살게 해 주시는데, 성령께서는 우리에게 믿음도 주시고,

그 믿음이 떨어지지 않도록 기도 해 주신다.

혹시 형제가 시험 들고, 죄 범하고, 실족했다할 찌라도 돌이켜 네 형제를 돌이켜

굳게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 기도해 주신다.

그래서 예수님이 베드로를 위하여 기도하신 그대로, 3번씩이나 주님을 모른다고

부인했던 베드로이지만, 그가 회개하고 깨닫고 돌아와서 복음을 전할 때,

한 번에 3,000명이나 회개하는 역사가 나타났고, 흩어졌던 사람들을 모으는 사역을 감당했다.

예수님의 기도가 베드로에게 응답되었다.

이와 같이 성령도 우리를 위하여 탄식하며 기도할 때 우리로 하여금 생명의 근원이 되시는

우리 하나님께 붙어 있고, 우리의 믿음이 떨어지지 않도록 기도해 주신다.

3) 하나님의 뜻대로 살도록 기도하신다.

(27절) 마음을 감찰하시는 이가 성령의 생각을 아시나니

이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라.

즉, 하나님의 뜻대로 우리를 위하여 기도 해 주신다.

◉ 그러면 하나님의 뜻이 무엇인가?

(1) 우리 거룩함이다.

(살전 4:3) 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고

(살전 4:4) 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내 취할 줄을 알고

(살전 4:5) 하나님을 모르는 이방인과 같이 색욕을 좇지 말고....

(2) 범사에 감사하며 사는 것이다.

(살전 5:18) 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서

너희를 향하신 하나님의 뜻이니라

(3) 영생을 얻는 것이다.

(요 6:40) 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 ...

즉, 복음을 전해서 영혼이 구원 받게 하는 것이다.

(4) 우리가 서로 용서하고 사랑하며 사는 것이다.

(요 15:12) 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것같이

너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라.

(벧전 4:8) 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라.

이와 같이 성령은 우리로 하여금 이러한 삶을 살도록 기도하고 계신다.

이러한 삶을 위해서라면 우리 주변의 모든 사건과 모든 인물들과 그 상황을 다 주관하셔서

결국을 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하신다.

(롬 8:28) 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을

입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라.

그 하나님의 뜻이 문맥 가운데 나타난 것은 아들의 형상을 닮아가게 하는 것이다.

(롬 8:29) 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여

미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라.

그래서 우리가 ①거룩하게 살고, ②범사에 감사하며 살고, ③전도하며 살고, ④사랑하며

사는 가운데, 변화되어 아들의 성품을 닮으라는 하나님의 뜻을 위하여 성령이 기도해 주신다.

죄는 찰거머리 같아서 거기에 사로잡히면, 헤어 나오기 어렵다.

그러나 성령이 오시면 우리를 모든 죄의 올무에서 우리를 자유하게 해 주신다.

(고후 3:17) 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유 함이 있느니라.

(롬 8:2) 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이

죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라

그래서 지금까지 말씀드린 주님과 같은 보혜사 성령님의 기도제목 :

(1) 우리의 구원을 위해서

(2) 믿음이 떨어지지 않도록

(3) 하나님의 뜻대로 살아가도록 : 기도 해 주신다.

그렇다면 우리도 성령 안에서 그렇게 기도해야 할 것이다.

(엡 6:18) 모든 기도와 간구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 ...

(유 1:20) 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자기를 건축하며 성령으로 기도하며...

◉ 어떻게 성령 안에서 기도하고 성령으로 기도할 수 있는가?

1) 서두르지 말고, 잠잠히 하나님을 바라며 기도해야 한다.

조급하고, 성급한 마음으로 용건만 간단히 기도하면 성령의 인도를 따르기가 어렵다.

우리는 잠잠히 성령의 인도를 받으며, 따라갈 수 있도록 잠잠히 기도하라.

조급한 마음으로 많이 말할 필요가 없다. 잠잠히 하나님만 바라는 기도를 해야 한다.

(시 62:5) 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 대저 나의 소망이 저로 좇아 나는도다.

홍해 앞에서 두려워하고 있는 이스라엘 백성에게 모세가 말했다.

(출 14:13) 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를

위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본 애굽 사람을 또 다시는 영원히 보지 못하리라.

(출 14:14) 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라

가만히 성령의 인도가 시작되기를 기다리며 기도해야 한다.

2) 성령의 인도를 따라 기도하되 <간절히>기도해야 한다.

목소리가 크든지, 작든지, 간절히 하는 것이 중요하다.

조용하게 기도하든지, 부르짖어 기도하든지 중요한 것은 마음의 간절함이 중요하다.

(시 138:3) 내가 간구하는 날에 주께서 응답하시고 내 영혼을 장려하여 강하게 하셨나이다.

이 간구가 간절한 기도할 때 응답하신다.

(시 142:1) 내가 소리 내어 여호와께 부르짖으며 소리 내어 여호와께 간구하는도다.

(시 142:2) 내가 내 원통함을 그 앞에 토하며 내 우환을 그 앞에 진술하는도다

소리를 내든지? 안 내든지? 큰 소리로 하든지? 작게 하든지?

중요한 것은 성령의 인도를 따라 기도하다보면 내 마음이 간절하게 기도하게 된다.

(시 62:8) 백성들아 시시로 저를 의지하고 그 앞에 마음을 토하라 하나님은 우리의 피난처시로다

3) 성령의 인도를 따라 기도하려면 말씀을 따라 기도해야 한다.

성령 안에서 기도 = 말씀 안에서의 기도하는 것이다. 성령으로 기도 = 말씀으로 기도.

성령은 말씀과 항상 일치한다. 또한 성령은 말씀과 더불어 역사한다.

그러므로 성령을 따라 기도하려면, 말씀을 기억하며 기도 하면 된다.

(결 론)

기도 생활이 신앙생활이다.

기도에 성공하면 신앙생활에 능력이 주어진다.

현재 나의 상황과 문제 앞에서 내게 주어진 약속의 말씀이 무엇인지?

그 약속된 말씀을 기억해서 붙잡고 기도하면 내 기도가 성령 안으로 들어가게 된다.

(슥 12:10) 내가 ... 은총과 간구하는 심령을 부어 주리니 ... 라고 하였다.

바로 성령이 은총과 간구하는 심령이시다. 성령은 기도의 영이시다.

그래서 성령의 도움을 받아 하나님의 뜻대로 기도하며 사기기 바랍니다.

성령 안에서, 말씀 따라, 성령으로 기도할 때 저와 여러분의 기도가 능력을 받고,

하나님의 풍성한 응답을 받으며 살게 되시기를 축원 드립니다. (기 도)

성령의 호칭과 사역과 은사

Ⅰ. 성령의 호칭(이름)

1. 한 성령(에나 프뉴마Ένα πνεύμα, One Spirit, 성령의 유일성):

1) 한 몸, 한 성령, 부르심의 한 소망(엡 4: 4)

2) 한 주, 한 믿음, 한 세례, 한 하나님(엡 4: 5-6)

3) 평안의 매는 줄로 (한) 성령의 하나 되게 하심은 힘써 지켜야 할 것(엡 4:3)

2. 일곱 영(헵타 프뉴마타,Επτά πνεύματα, the Seven Spirits, 성령의 완전성, 편재성 및 충족성);

1) 그 보좌 앞에 일곱 영(계 1: 4)

2) 하나님의 일곱 영(계 3: 1)

3. 주 성령(the Lord, who is the Spirit, Κυρίου πνεύματος, 주의 영, 성령의 주권):

1) 성령의 주권성(고후 3: 17-18)

2) 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있다(고후 3:17)

4. 영원하신 성령(Πνεύματος αιωνιόυ, the eternal Spirit, 성령의 영원성)

1) 영원하신 하나님, 영원하신 성령

2) 성령이 영원하신 것처럼 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피는 새 언약의 중보로 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 한다(히 9:14-15)

5. 영광의 영(<Πνεύμα> δόξας, 영광, Θεού πνεύμα하나님의 영)

1) 성경 최고의 단어 “영광”

2) 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복 있는 자다.

3) 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라(벧전 4:14)

6. 생명의 성령(Πνεύμα της ζωής, the Spirit of life, 성령의 생명성)

1) 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다(롬 8: 2)

2) 해방(Απελευθέρωση)은 수속 받지 않는 진정한 자유

7. 성결의 영(Πνεύμα αγιότητας, the spirit of holiness, 성령, 거룩하신 자, 거룩의 영)

1) 성결의 영으로는 죽은 자 가운데서 부활(롬 1:4)

2) 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라(마 1: 20)

3) 거룩하신 자(요일 2: 20)

8. 지혜로운 영(“루아흐 호크마” רוח חכמה, 지혜와 총명의 신, 지식과 모략의 신, 전지, 지혜, 모략)

1) 마음에 지혜(신앙적 지혜) 있는 자 곧 지혜로운 영으로 채운 자들에게 말하여(출 28: 3)

2) 여호와의 신(“루아흐 여호와”) 곧 지혜와 총명의 신, 지식와 모략의 신(사 11: 2)

9. 권능의 신(전능성, 사 11:2):

1) 성령은 “여호와의 신”으로 하나님의 권능과 전능성을 지닌다

2) 모략과 재능의 권능과 전능성

10. 여호와를 경외하는 신(성령의 존귀성, 사 11: 2) :

1) 성령의 존귀함

2) 성령의 거룩성

11. 진리의 영(πνεύμα της αλήθειας, the Spirit of truth, 진실성, 요 14: 17)

1) 세상은 보지도 알지도 못하는 영

2) 이 진리의 영은 그리스도인과 함께 거하시고 속에 계시고 성령을 알게 한다

12. 자유의 영(하나님의 주권적 자유, 시 51: 11-12)

1) 주권적 자유 : 주의 성령은 주의 구원이 기쁨을 주신다

2) 주의 구원의 즐거움 회복과 자원하는 심령

13. 은혜의 성령(Πνεύμα της Χάριτος, the Spirit of grace, 성령의 은혜, 히 10: 29)

1) 은혜의 성령을 욕 되게 하지 말 것

2) (배교의 문제를 다루며) 은혜의 성령을 욕 되게 할 때 따르는 형벌의 더 중함

14. 은총과 간구하는 영(은혜와 신뢰, 탄원, 슥 12: 10)

1) 은총과 간구하는 심령을 부어주다

2) 십자가 앞 역설적 애통(통회자복의 역설적 은혜)

15. 선교의 영(세우고, 보내심의 영)

1) 명칭은 없으나 내용적으로 그렇게 부를 수 있다(보내심).

2) 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일(선교)을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라(행 13: 2-5)

16. 하나님의 (거룩한) 영(Το Άγιο Πνεύμα του Θεού, 성령, 신적 기원, 엡 4: 30; 고전 3: 16)

1) 하나님의 성령(엡 4:30)

2) 인 치심을 받은 자들은 성령을 근심하게 하지 말아야 함

3) 그리스도인은 하나님의 성전이요 하나님의 성령이 그 안에 거한다(고전 3:16)

17. 주 여호와의 신(메시야 사역 부여, 사 61: 1)

1) 메시야 사역과 관련

2) 자유와 회복과 위로(사 61: 1-2)

18. 그리스도의 영(Πνεύμα Χριστού, the Spirit of Christ, 그리스도와 같이 구속 사역, 롬 8: 9)

1) 그리스도의 영이 없으면 그리스도인이 아니다

2) 몸은 죄로 인하여 죽은 것이나 영은 의를 인하여 산 것

19. 아들의 영(πνεύμα του υιου, the Spirit of his Son, 양자의 영)

1) 하나님의 자녀임을 확신(갈 4: 6)

2) 하나님의 영으로 인도함을 받는 하나님의 아들(종의 영이 아닌 양자의 영, 아바 아버지, 롬 8: 14-15)

20. 예수의 영(πνεύμα του Ιησού)

1) 예수와 동일한 선교사역(행 16: 7)

2) 선교의 줄기(흐름)까지 바꾸시는 예수의 영

21. 성령(the Holy Spirit, Πνεύμα αγιόν)

1) 본질적인 의미에서(눅 11: 13)

2) 성령을 주시는 하나님께서 무엇을 주시지 않겠는가

3) 은혜와 평강의 넘치는 복을 누리는 성령의 거룩하게 하심을 받은 자(벧전 1: 2)

22. 소멸하는 영(심판과 정결케 하심, 사 4: 3-4)

1) 심판하는 영

2) 소멸하는 영

3) 더러움을 씻고 피를 청결케 하심

23. 약속의 영(the promised Holy Spirit, 하나님의 선물 및 언약, 엡 1: 13)

1) 약속의 성령(엡 1:3, 참조 예수로 말미암아 은혜와 진리를 주심, 요 1:17; 인치고 보증으로 성령을 마음에 주심, 고후 1:22)

2) 아버지의 약속하신 것을 기다리라, 성령으로 세례를 받으리라(행 1: 4-5)

24. 보혜사(Parakletos)

1) 곁에 서서 부름 받은 사람(곁에서 격려 권고하는 사람, 요 14: 26; 15: 26)

2) Helper

3) Counsellor

4) Teacher

5) Advocate(변호자)

6) 위로자

Ⅱ. 성령의 사역(Works)

성령의 이름을 아는 것이 중요한 것처럼

성령의 사역을 아는 것도 중요합니다.

여기 성령이 하시는 일을 소개합니다.

1. 성령의 사역의 중요성

1) 예수 그리스도가 육신으로 계실 때에는 한 번에 한 장소와 소수의 사람과만 상대하셨다.

2) 그러나 승천 후 보혜사 성령을 보내 주심으로 한 번에 전 세계 교회와 성도들을 만나시며 동시적인 역사를 하신다.

2. 성령 사역의 본질

1) 성령은 예수의 영이니만큼 예수 그리스도 자신이 하신 것과 꼭 같은 일을 한다.

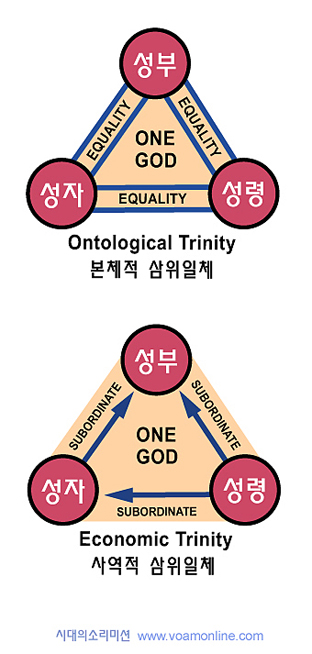

2) 그 일은 성부가 원하는 일이므로 3위 1체적 사역이다.

3) 성령은 예수를 주로 높이는 사역을 한다.

3. 성령의 사역들(분야)

1) 일반 은총 사역(마5:44-45, 행 14:16-17)

(1) 일반 은총은 믿음과 무관하게 피조물인 모든 인류에게 임한다(마 5장 44-45).

(2) 일반 은총 가운데서도 계시는 늘 임하였다(행 14: 16-17). 헛된 신을 섬기라고 은총을 베푸시는 것이 아님을 명심해야 한다.

2) 천지 창조 사역(창 1:2, 시 104:24-26)

(1) 만물이 주로 말미암고 주에게로 돌아간다. 그 영광(롬 11:36)

(2) 집 마다 지은 이, 만물을 지으신 이는 하나님(히 3:4)

(3) 천지를 짓지 아니한 신들은, 이 하늘 아래서 망한다(렘 10:11)

(4) 삼위일체 창조(성부 하나님 친히 말씀으로<엡 3:9; 고전 8:6>, 성자의 창조<골 1:16. 요 1:3. 내가 그 곁에서 창조자가 되어,잠 8:30>, 성령<창 1:2, 그 신으로 하늘을 단장하시고 손으로 날랜 뱀을 찌르시나니, 욥 26:13>

(5) 삼위일체의 만유 창조와 분담 관리(만유의 아버지, 만유 위에 계심<성부>, 만유 통일<성자>, 만유 가운데<성령>, 엡 4:6)

(6) 모든 생명의 기한은 성령께 달려있다(욥 34:14,15).

3) 인간 창조 사역(창 1:26-27; “하나님의 신이 나를 지으심”,욥 33:4, “전능자의 기운” Almighty Spirit, 니쉬마트 샤다이, 욥 32:8)

(1) “하나님의 신이 나를 지으심”(욥 33:4)

(2) 사람의 속에는 심령이 있고 “전능자의 기운”(Almighty Spirit)이 사람에게 총명을 주시나니(니쉬마트 샤다이 욥 32:8).

(3) 하나님의 형상과 모양으로 창조

Ⅲ. 성령 받음에 따른 은사(Gifts)

성령을 받으면

성령의 사람들에겐 어떤 일들이 일어날까요?

성령을 받으면 특별한 선물을 받게 되는데

이것을 은사라 합니다.

이 은사들을 살펴봅니다.

1) 정의:

성령의 은사는 하나님의 은혜를 따라 그리스도의 몸의 모든 지체에게 성령에 의하여 주어진 특별한 속성으로서 그리스도의 몸 안에서 사용하도록 된 것이다.(C.P.Wagner)

2) 은사의 용어

(1) 도시스(dosis, dir 1:17): "선물"이란 의미

(2) 도레아(dorea, 고후 9:15): “거져주시는”, “자유롭게 마음대로”, 한 성령이 그 뜻대로 가구사람에게 나눠주심(고전 12:11)

(3) 카리스마(charisma, 고전 12:6; 롬 5:15): 은총, 값없이 주는 선물

3) 은사를 주시는 목적

(1) 믿음을 견고케 함(롬 1:11)

(2) 충성된 종(마 25: 15, 21)

(3) 교회와 이웃과 자신의 영혼에 유익(고전 12:7)

4) 은사의 종류(성령의 9 가지 은사, 고전 12:8-10)

(1) 지혜의 말씀(the message of wisdom) :

주를 경외함(욥 28:28), 분별력(빌 1:10), 맡은 일 감당(출 28:3; 솔로몬의 지혜, 왕상 4:29), 지혜의 메시지(모든 지혜로 권면하고 가르침, 골 1: 28-29)

(2) 지식의 말씀(the word of knowledge) :

understanding(신 4:6), 하나님을 아는 지식(고전 2:10,11), 하나님의 은혜를 아는 지식(고전 2:12), 말씀 이해(고전 12:8), 바른 지식에서 나오는 바른 열심(롬 10:2)

(3) 믿음의 은사(pistis<명>, pistos<형>, 진실, 성실, 충성, 신념, 성실, 고전 12:9) :

그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원, 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라(엡 2:8), 귀신 추방( 겨자씨 한 알만한 믿음-기도와 금식, 마 17:18-20), 하나님을 기쁘시게 함(히 11:6).

(4) 병고침(신유, therapeuo, 치료하다, 상처와 병을 낫게하다, 고치다, 건강을 회복하다) : 예수도 의사(마 9:12), 성령도 의사(고전 12:9), 성부도 의사(출 15:26).

❶ 질병 원인:

죄값(더 심한 것 생기지 않게 죄 범치 말 것, 요 5:14, 다윗의 나의 죄, 시 38:3-8), 마귀 역사(욥 2:7; 간질병, 벙어리, 귀, 마 17:15; 막 9:25), 말씀 거역(신 28: 15-22), 과로(빌 2:5-30), 하나님 영광(나사로의 병, 요 11:4, 날 때부터 소경, 요 9:3)

❷ (성령의) 신유 방법:

(1) 믿음(막 5: 27-34; 행 3:16)

(2) 기도(약 5:14-16; 사 38:1-5),

(3) 성령이 말씀 속 역사(마 8:16-17; 잠 4:22; 요 4:46-54),

(4) 성령으로 안수(막 16:18)

(5) 능력(dunamis, 권능, 본래 하나님께서 가진 힘) 행함 :

좋은 봉사자(하나님의 공급하시는 힘, 벧전 4:11), 유능한 전도자(행 1:8; 위로부터 능력을 입히울 때까지, 눅 24:49), 마귀 대적 힘(행 10: 38), 각종 이적(행 2:43).

(6) 예언(propheteia, 하나님의 신적 영감으로 하나님의 뜻 선포, 악한 자 책망, 권고, 괴로운 자 위로, 숨은 일을 드러냄, 미래사건 미리 알림)의 은사:

❶ 구약 예언: 성경 형성, 조금도 거짓됨이 없어야 됨(신 18:21-23)

❷ 은사 예언: 아가보의 흉년 예언(행 11:28), 부분적 은사(고전 13: 8-10), 그릇된 예언은 기독교를 점치는 종교로 만들어버리니 분별을 잘 하고 조심할 것.

❸ 성경 예언 말씀(벧후 1:20; 계 22:18): 성경 예언은 가장 완전한 예언임!

(7) 영분별(디아크리세에이스 프뉴마톤, diakriseis pneumaton, 영들 구별):

많은 거짓선지자의 출몰은 말세의 징조이니 미혹되지 말 것(마 24:4-5; 요일 4:1)

(8) 방언(glossa, 혀, 말, 언어, 방언):

=====================================

❋성경은 방언(Tong)에 대해 어떻게 말하는가

1. 방언은 고린도서의 말씀처럼 성령의 은사 가운데 하나입니다.

2. 바울은 은사들 가운데서도 방언에 대한 묘사를 비교적 자세하게 하고 있습니다.

3. 성령의 은사들(카리스마타)이란 용어는 베드로전서 4장 10절을 제외하면 모두 사도 바울이 4. 사용한 말인데, 본래 단수형 은사(카리스마)는 하나님의 은혜의 선물로 주어진 구속이나 구원을 의미합니다(롬 5:15; 6:25).

5. 은사는 하나님이 그리스도인에게 특별하게 주시는 선물이므로 개인이 받고 싶다고 받을 수 있는 게 아니겠지요.

6. 주로 고린도서(고전 12: 10, 28, 30; 14장)를 중심으로 성경이 말하는 방언에 대해 살펴보면 다음과 같습니다.

가. 방언의 유익

1) 하나님이 선물로 특별히 특정한 개인들에게 주시는 개별적 은사임

2) 기도와 찬양으로 하나님께 말하는 영적 비밀임(고전 14:2; 14-17)

3) 자기의 신앙적 덕을 세움(고전 14:4)

4) (불신자들이 체험하지 못하는 방언 은사의 신비적 현상이) 믿지 않는 자들에게 표적이 됨(고전 14:22)

5) 바울은 고린도 교회 사람들보다 더 많은 방언함을 하나님께 감사했음(고전 14:18)

나. 방언의 종류

1) 만국(헬라어 포네= 외국어) 방언(행 2:4-13)

바벨탑 당시 흩어졌던 언어(창 11:9)의 회복 사건

2) 대신(對神) 방언(고전 14:2)

(1) 사람에게 하는 방언이 아니므로 남이 알아 들을 수 없는 방언(글로싸).

(2) 여기에는 각종 방언(고전 12:10, 28)이 있음.

(3) 특정한 각 개인에게 주시는 은사(선물)이므로 다양함

3) 대물 방언(민 22:28)

재물에 눈이 어두운 발람(모압왕 발락의 뇌물을 받고 이스라엘을 저주하려 함)을 책망하고자 나귀가 사람 말을 한 사건(나귀가 성령 받은 것은 아님).

다. 고린도전서 14장에 나타난 방언 은사 사용에 대한 사도 바울의 자세한 권면

1. 고린도교회 방언 은사는 말씀을 받은 고린도교회가 어린아이처럼 유치하고 대단히 미숙한 교회였음을 염두에 두고 고린도전서 14장을 해석할 필요가 있습니다.

2. 즉 대단히 문제가 많은 유치한 신앙을 가진 사람들의 방언문제였음을 염두에 두고 이 문제를 접근해야 합니다.

3. 그 해석은 다음과 같습니다.

1) 예언은 교회의 덕을 세우나, 방언은 자기 개인의 덕을 세우는 것임(4)

2) 혹시 교회서 방언할 시에는 반드시 통역할 것(고전 14:5, 13)

3) 다른 사람이 깨닫지 못하면 아무런 유익이 없다(6-11)

4) 그리스도인 모두가 받는 은사가 아니라 선물 받은 사람만 해당되는 은사이므로(다른 사람이 모르면 아무 유익이 없으므로) 교만하지 말고 겸손히 하나님께만 해야 함(10절)

5) 공적 질서에 방해 되지 않으면 금하지 말 것(방언이 공적 질서를 방해하면 안 됨, 14-15절)

6) 방언 위주로 신앙 생활하지는 말 것: 남들보다 방언을 많이 하는 것이 감사한 일이기는 하나 교회에서 남을 가르치는 데 있어서는 일만 마디 방언보다 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 나음(18-19절)

7) 교회의 사람들이 깨닫지 못하면 미쳤다는 말을 들을 수 있음(22-25절)

8) 교회는 은사의 역할도 중요하나 질서와 덕이 더욱 중요함(26절)

9) 통역이 없을 시에는 교회에서의 방언은 절제하고 개인적으로 조용히 할 것

10) 최고의 은사와 열매는!

사람의 방언이나 천사의 말이나 예언이나 믿음이 아니라 사랑이다(고전 13장)

4. 다음의 방언은 참 방언이 아니니 잘 분별할 것

1) 타종교나 이단, 사이비들의 방언(ex, ABRAKADABRA)

2) 잠재의식에서 하는 중얼거림

3) 남에게 배워서하는 방언

4) 들뜬 흥분에서 자의적으로 나오는 소리를 방언으로 착각하는 것

5. 현대 방언(지금도 성경적 방언은 지속되고 있는가)에 대한 서로 다른 두 입장

1) 오순절 계열: 지금도 지속되고 있는 중요한 은사임

2) 보수 개혁주의: 방언이 주요 은사이긴 하나 주로 초대교회에 그친 은사로 여김(은사중지론속 은사지속론의 부활과 논쟁 발생)

=========================================

(9) 방언 통역 은사(고전 12:10):

❶ 방언 통역:

방언은 육신의 언어가 아닌 영으로 하는 기도요 찬미이므로(고전 14:15) 육신을 가진 인간은 그 뜻을 알아들을 수가 없습니다(고전 14:2). 따라서 교회는 외국인이 오면 통역관을 세우듯 통역을 세워야 합니다(고전 14:5, 13).

❷ 방언 통역(디에르메뉴테스, diermeneutes) 의미:

해석자란 의미. 구스의 내시에게 해석해 준 빌립(행 8:31). 이마누엘에 대한 친절한 해석(마 1:23). ‘메네 메네 데겔 우바르신’에 대한 해석(단 5:23).

❸ 방언 통역은 교회의 덕을 세우고 유익을 위한 것이므로 기도해야 하고(고잔 14:13), 지혜롭게 사용해야 하고(고전 14:20), 남용하지 말고 적당히 하고 질서대로 해야 합니다(고전 14:40).

❹ 초대교회 미숙하고 시끄럽고 문제 많은 고린도교회에서 방언 문제가 크게 불거졌다는 점에서 21 세기 교회들도 연륜이 짧고 미숙한 교회에서 특별히 이 같은 문제가 발생할 가능성이 증가할 수 있다고 보이며 영분별에 유의할 필요가 있다고 보여 집니다..

5. 성령의 은사와 자연적 재능과의 차이점

1) 기원

자연적 /타고난 재능 : 부모를 통해 하나님이 주심

성령의 은사 : 하나님이 직접 주심

2) 획득

자연적 /타고난 재능 : 출생시

성령의 은사 : 회심 또는 성령 충만 때

3) 목적

자연적 /타고난 재능 : 일반적으로 인류에 유용성

성령의 은사 : 영적으로 섬기는 일에 능력

4) 과정

자연적 /타고난 재능 : 인식되고 개발되고 사용

성령의 은사 : 인식되고 개발되고 사용

5) 기능

자연적 /타고난 재능 : (하나님의 영광과) 각양 활동

성령의 은사 : 하나님의 영광과 교회 봉사

6. 은사의 구분과 종류

1) 직분적 구분

-영구적 은사 : 복음전도사, 목사, 교사

-일시적 은사 : 사도, 선지자

2) 사역적 구분

목회적 은사 :가르치는 일, 권면, 지도력, 지혜, 지식, 믿음, 행정 목사(목회자), 중보기도

선교적 은사 : 복음, 전도, 순교, 선교사, 귀신 추방, 영분별, 기적, 신유

3) 기타

특별한 은사: 예언, 방언(통역), 독신

성숙한 섬김의 은사 : 섬기는 일, 헌금, 긍휼, 서로 돕는 일, 대접하는 일, 자원적 궁핍

4) 주의 또는 분별해야 할 유사 은사들 : 안찰, 영서, 예언 기도, 투시, 입신, 진동, 천국·지옥 간증 등

* 참고 자료 : 인간에 대한 학명(學名)

호모 오란스(homo orans) : 기도하는 인간 / 12-24-2024 새벽을 깨우리로다 요한복음 14:13-14

호모 쿨투라(homo cultura) : 문화적 인간

호모 코메르시움(homo commercium) : 교류하는 인간

호모 알테르나투스(homo alternatus) : 대안적 인간

호모 하빌리스(homo habilis) : 손재주 있는 인간

호모 에렉투스(homo erectus) : 직립하는 인간

호모 사피엔스(homo sapiens) : 지혜 있는 사람, 현명한 인간

호모 인사피엔스(homo insipiens) : 현명하지 않은 인간, 어리석은 인간

호모 라보란스(homo laborans) : 일하는 인간

호모 비블로스(homo biblos) : 기록의 인간

호모 비올로기쿠스(homo biologicus) : 생물적 존재로서의 인간

호모 아카데미쿠스(homo academicus) : 학문적 인간

호모 에스테티쿠스(homo aestheticus) : 미학적 인간

호모 아쿠아티쿠스(homo aquaticus) : 수중적 인간

호모 아르텍스(homo artex) : 예술인

호모 아토미쿠스(homo atomicus) : 원자 인간

호모 콘수무스(homo consumus) : 소비하는 인간

호모 컨버전스(homo convergence) : 융합형 인간

호모 쿠페라티부스(homo cooperativus) : 협동적 인간

호모 쿨투랄리스(homo culturalis) : 문화적 인간, 제도적 인간

호모 크레아투라(homo creatura) : 창의적 인간

호모 데멘스(homo demens) : 미친 인간, 광기의 인간

호모 듀플렉스(homo duplex) : 이중인, 이중적인 인간

호모 라피엔스(homo rapiens) : 약탈하는 사람

호모 엑세쿠탄스(homo executans) : 처형하는 인간

호모 팔락스(homo fallax) : 속이는 인간

호모 데지그난스(homo designans) : 디자인하는 존재

호모 드라마쿠스(homo dramaticus) : 드라마에 몰입하는 인간

호모 에콜로지쿠스(homo ecologicus) : 생태학적 인간

호모 에코노미쿠스(homo economicus) : 경제적 인간

호모 에로스(homo eros) : 성애적 인간

호모 에루디티오(homo eruditio) : 학습하는 인간

호모 에스페란스(homo esperans) : 희망하는 인간

호모 에티쿠스(homo ethicus) : 윤리적 인간

호모 엠파티쿠스(homo empathicus) : 공감하는 인간

호모 그라마티쿠스(homo grammaticus) : 문법적 인간

호모 루덴스(homo ludens) : 유희적 인간

호모 루두스(homo ludus) : 게임하는 인간

호모 마지쿠스(homo magicus) : 마술인

호모 파베르(homo faber) : 도구적 인간

호모 나랜스(homo narrans) : 이야기하는 사람

호모 네간스(homo negans ): 예 또는 아니오라고 말할 수 있는 인간

호모 로쿠엔스(homo loquens) : 언어적 인간, 말하는 사람

호모 부커스(homo bookus) : 책 읽는 인간

호모 캐리어스(homo carriers) : 매개체적 인간

호모 쿵푸스(homo kongfus) : 공부하는 인간

호모 날리지언(homo knowledgian) : 신지식인

호모 노에티쿠스(homo noeticus) : 모든 생명체를 사랑하는 인간

호모 나이트쿠스(homo nightcus) : 밤을 낮 삼아 활동하는 인간

호모 노부스(homo novus) : 새로운 인간(피조물이 아닌 인간)

호모 모벤스(homo movence) : 이동하는 인간, 적극적인 사람

호모 오일리쿠스(homo oilicus) : 석유 문명에 의존하는 존재

호모 이미지쿠스(homo imagicus) : 보아야 직성이 풀리는 인간

호모 휴리스틱쿠스(homo heuristicus) : 빠르고 쉽게 (의사)결정하는 인간

호모 노마드(homo nomad) : 유목하는 인간

호모 픽토르(homo pictor) : 기호의 인간

호모 폴리티쿠스(homo politicus) : 정치적 인간

호모 프로그레시부스(homo progressivus) : 우주적 인간

호모 레시프로쿠스(homo reciprocus) : 호혜적 인간, 상호 의존하는 인간

호모 렐리기오수스(homo religiosus) : 종교적 인간

호모 렐리기우스(homo religius) : 종교적 인간

호모 스피리투스(homo spiritus) : 영혼인(靈魂人), 영적 인간

호모 레지스탕스(homo resistance) : 저항하는 인간

호모 사케르(homo sacer) : 벌거벗은 인간, 법적으로 존재하지 않는 인간

호모 섹스쿠스(homo sexcus) : 몸으로 교감하는 사람

호모 포비아(homo phobia) : 동성애 공포증

호모 사커스(homo soccers) : 축구하는 인간

호모 소키에스(homo socies) : 사회적 인간

호모 심비우스(homo symbious) : 공생인(共生人), 더불어 사는 인간

호모 소시올로지쿠스(homo sociologicus) : 사회적 동물

호모 수페리오르(homo superior) : 초인, 영웅적 인간

호모 테크니쿠스(homo technicus) : 기술적 인간

호모 워커스(homo Walkers) : (두 발로) 걷는 인간

호모 비아토르(homo viator) : 떠도는 인간

호모 자펜스(homo zappens) : 관심을 자꾸 옮기는 인간

호모 포에티쿠스(homo poeticus) : 시적인 인간

호모 그라피쿠스(homo graphicus) : 그림 그리는 인간

호모 무지쿠스(homo musicus) : 음악적 인간

호모 스투디오수스(homo studiosus) : 공부하는 인간

호모 포토쿠스(homo photocus) : 사진 찍는 인간

호모 모빌리쿠스(homo mobilicus) : 휴대폰을 생활화한 인류

호모 무비쿠스(homo movicus) : 영화를 즐기는 인간

호모 미디어쿠스(homo mediacus) : 미디어적 인간

호모 비디오쿠스(homo videocus) : 비디오를 즐기는 인간

호모 사이버네티쿠스(homo cyberneticus) : 온라인에 연결된 인간

호모 서치쿠스(homo searchcus) : 검색형 인간

호모 인터넷티쿠스(homo interneticus) : 인터넷을 하는 인간

호모 텔레포니쿠스(homo telephonicus) : 전화하는 인간, 통신하는 인간

철학자 키에르케골은 죽음에 이르는 병이란 작품에서 절망이 죽음에 이르는 병이라고 말합니다.

희망이 없는 인간은 곧 죽은 존재라고 하겠습니다.

그런데 인간은 누구나 죽어야 합니다.

죽음 이후에 대해서는 대책이 없습니다.

죽음 이후에 대책이 없다는 것은 결국 죽음 이후에는 소망이 없다는 것입니다.

그러나 기독교 신앙은 죽음은 누구나 경험하는 것이지만 성도의 죽음은 귀중하게 보신다고 하셨습니다.

예수 그리스도께서 나의 주가 되신다는 것을 믿는 신앙으로 살다 신앙안에서 죽는다면 소망이 있다는 증거라고 하겠습니다.

이제 그리스도인들은 장례문화를 새롭게 바꿔야 할 때가 되었습니다.

코로나 바이러스로 인하여 그동안 관습처럼 진행하던 입관예배, 발인예배 그리고 하관예배라는 순서에 대해서 성경적인 사고를 가져야 합니다.

사람이 죽은 후에는 육체는 이미 흙과 같습니다.

영혼은 이미 육체에서 떠나갔습니다.

영혼이 없는 육체를 앞에 놓고 입관, 발인, 하관과 같은 예식을 진행하는 것이 과연 성경적이며 바람직한 신앙인가 깊이 성찰해 볼 필요가 있습니다.

만일 제가 죽은 후에 가족들에게 부탁합니다.

입관, 발인, 하관과 같은 예배를 하지 말고 가족끼리 묘지에 가서 시신을 안장하고 마치는 것이 바람직하다고 생각되어 반드시 그렇게 하기를 부탁합니다. 죽은 시신을 앞에 놓고 예배하는 것이 비성경적이기 때문입니다.

_________________________________________________________________________________________________________

2021 수요성서학당 제2강 / 01-13-2021

레위기와 거룩(레위기 11:44∼45)

나는 여호와 너희 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을

구별하여 거룩하게 하고

땅에 기는바 기어다니는 것으로 인하여 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의

하나님이 되려고 너희를

애굽 땅에서

인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할찌어다.

*

거룩이란 구별하는 것으로 시작합니다.

예를 들면 시장에서 장사를 하는 어느 교인은 물건을 팔고 받은 돈(지폐)에서 가장 깨끗하고 새것고 같은 지폐를 골라서 헌금용으로 정리합니다. 심지어 다리미로 지폐를 정리한 후에 헌금으로 구분하는 정성이 구별하는 것이며 거룩의 시작이라고 하겠습니다.

그런데 요즈음은 예배에 참여하려고 교회에 들어오면 헌금 봉투에 그 자리에서 헌금을 넣은 모습을 볼 수 있습니다.

하나님께서 인도하는 은혜와 사랑을 깊이 생각해야 합니다.

성경의 유래와 번역

1. 히브리어(두루마리) 양가죽 또는파피루스

2. 헬라어(70인역, Septuagint, LXX)

- 기원전 300년 경 고대 헬라어 코이네로 70인 학자들에게 번역하도록 의뢰

3. 라틴어

4. 독일어(구텐베르크) 성경 최초의 인쇄본

5. KJV(영국)

- 킹 제임스 성경은 영국의 제임스 1세가 윌리엄 틴들(William Tyndale, 1494-1536)이 성경을 번역하다 화형을 당한 이후 그의 유업을 이어받아 제임스 1세가 임명한 당대 최고의 학자 47명이 1604년부터 세 곳에서 6개 집단으로 나뉘어 작업한 끝에 탄생했다.

번역에는 히브리어, 아람어, 희랍어로 된 성경 원본이 사용됐지만 학자들은 불가타 성경(405년에 완역된 라틴어 성경)과 기존의 영어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어 성경들도 참조했다.

6. 중국어 성경(한문)

7. 한글 성경

- 처음에 한국어로 성경을 번역한 사람은 스코틀랜드의 연합장로교회 선교사로 중국에 파송된

로스(John Ross)로 알려져 있다.

그는 중국어 성경을 들고 1874년과 1876년에 한중 국경 지대에 와서 한국인들에게 복음을 선포했으나 큰 성과를 거두지 못했다.

번역에 대한 오류

대표적인 예를 사도신경에서 찾아보겠습니다.

십자가에 못 박혀 죽으시고

(지옥으로 내려 가셨다)(He desended into hell.)죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며......

초대 선교사들은 한국인들의 신앙수준을 고려하여 오해의 여지가 있기 때문에 생략하였다고 합니다.

거룩하신 하나님의 아들이신 예수께서 어떻게 음부 즉 지옥으로 내려갈 수 없다고 믿었기 때문이라고 합니다.

팬데믹 세상에서 교회가 관심을 갖고 회복해야 할 과제는 예배라고 하겠습니다.

이사야 1:12 / 형식적 제사너희가 내 앞에 보이러 오니 그것을 누가 너희에게 요구하였느뇨

내 마당만 밟을 뿐이니라.

로마서 12:2 / 영적 예배

그러므로

형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 이는 너희의 드릴

영적 예배니라.

너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 .

(구약) 토라(가르침) : (신약) 노모스(법, 규범)

창세기 : 브레쉬트(태초에)

출애굽기 : 쉐모트(이름들)

레위기 : 와이크라(그리고 부르시니)

민수기 : 바다르(광야)

신명기 : 다바림(말씀들)

레위기 : 27장, 859절기독교 신앙과 교리의 기초를 다루는 가장 중요한 말씀. 해리슨(Harrison)

창세기(선택)출애굽기(구원)레위기(성화, 거룩)민수기(연단, 군대조직)신명기(경고)창세기 12:1-2 / 선택

여호와께서

아브람에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라.

내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리니

너는 복의 근원이 될찌라

출애굽기 19:5-6 / 구원세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내

언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고

너희가 내게 대하여 제사장

나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을

이스라엘 자손에게 고할찌니라.

레위기 11:44-45 / 성화(거룩)나는 여호와 너희

하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고

땅에 기는바 기어다니는 것으로 인하여 스스로 더럽히지 말라.나는 너희의

하나님이 되려고 너희를

애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할찌어다 .

민수기 21:8 / 연단(군대 조직)여호와께서

모세에게 이르시되

불뱀을 만들어 장대 위에 달라 물린 자마다 그것을 보면 살리라.

신명기 6:4-5 / 경고

이스라엘아 들으라 우리

하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니

너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 네

하나님 여호와를

사랑하라.

암송 성구 레위기 11:44-45나는 여호와 너희

하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고

땅에 기는바 기어다니는 것으로 인하여 스스로 더럽히지 말라.나는 너희의

하나님이 되려고 너희를

애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할찌어다 .

베드로전서 1:15-16오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라

기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할찌어다 하셨느니라.

(요약 정리)

레위기 27장, 859절

기독교 신앙과 교리의 기초를 다루는 가장 중요한 말씀(해리슨, Harrison)

창세기(선택)출애굽기(구원)레위기(성화, 거룩)민수기(연단, 군대조직)신명기(경고)

_________________________________________________________________________________________________________

2021 수요성서학당 제3강 / 01-20-2021

레위기의 거룩(레위기 19:2)

너는

이스라엘 자손의 온 회중에게 고하여 이르라 너희는 거룩하라 나 여호와 너희

하나님이 거룩함이니라.

거룩을 이야기 하면 먼저 사람을 생각합니다.

그러나 성경은 거룩은 사람이 먼저가 아니라 시간이라고 말씀합니다.

창세기 2:3하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니.하나님이 거룩하게 하신 것은 일곱 째 날 다시 말하면 시간이었습니다.

한국교회 전통은 1/10에서 시작한다고 합니다.

예를 들면 주일 예배에 참석하는 교인들이 주일 저녁예배에 참석하는 숫자는 대략 1/5 이라고 합니다.

수요 예배는 1/3이라고 합니다.

그런대 새벽기도회는 교인의 1/10 정도라고 합니다.

그래서 전체 교인의 1/10이 거룩한 사람이라고도 합니다.

세상에는 다섯 종류의 왕국(나라)이 있다.

광물의 왕국 생명이 없다.

식물의 왕국 생명은 있으나 자유가 없다.

동물의

왕국 생명, 본능, 자유가 있다.

인간의 왕국생명, 감성, 이성, 의지, 자유가 있다.

하늘 왕국(나라)하나님의 거룩을 닮은 자만이 들어갈 수 있다.

광물은 자기

위에 아무것도 없다고 할 것이다.

식물도, 동물도 자기가 극치라고 할 것이다.

그러나 그 위에 인간의 세계가 있다.

인간도 인간

이상 없다고 한다. 세속적 휴머니즘이다.

그런데 인간은 위로부터 압력을 느낀다.

소망, 꿈, 사랑, 기대, 영적 갈망을 느낀다.

생명의 근원이 생명을 부른다.

거룩한 분이 거룩하지 않은 자를 부르고 계시다.

그 분이 새 삶의 중심이 되신다. 새로운 소원,

새로운 목적, 새로운 언어를 주신다.

“사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없느니라”

우리 속담에 "구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배"라는 말처럼 성경에 대한 단편적인 지식을 지혜로 쌓아야 합니다.

지식이란 아는 것을 말합니다.

지혜란 아는 것을 실 생활에 활용하는 것을 말합니다.

성경의 단편적인 지식을 실 생활에 활용하기 위한 가장 좋은 방법은 반복하여 복습하는 것이라고 하겠습니다.

사람이란 성경적 정의는 "안드로포스"라고 합니다.

안드로포스란 "위를 바라보는 존재" 라는 뜻입니다.

첫번째 사람 아담과 둘째 아담

1. 첫째 둘째는 순서를 결정하는 서열이 아니라 대표를 의미합니다.

2. 첫째 아담은 비록 930년을 살았지만 그 결과는 죽음으로 막을 내렸습니다.

그러나 둘째 아담이신 예수 그리스도께서는 33년을 사셨고 죽으셨다가 다시 살아나셨습니다.

그리고 하늘로 올라가셨습니다.

3. 따라서 첫째 아담은 죽음이지만 둘째 아담은 부활 생명입니다.

레위기와 오경의 관계

1. 창세기(하나님의 백성을 선택 : 아브라함을 부르셨다)

2. 출애굽기(하나님의 백성을 구출 : 모세를 부르셨다)

3. 레위기(하나님의 백성을 성화 : 대제사장을 세우셨다)

4. 민수기(하나님의 백성을 연단 : 여호수아, 갈렙을 세우셨다)

5. 신명기(하나님의 백성을 경고 : 계명과 율법을 강조하셨다)

오경을 5P라고 합니다.

창세기 : 계획(Plan)

출애굽기 : 통과(Pass)

레위기 : 목적(Purpose)

민수기 : 백성(People)

신명기 : 선물(Present)

‘레위기’라는 책은 ‘하나님은 거룩하시다’라는 진리에 기초한다.

‘거룩’(kadosh)이라는 말은 레위기 히브리어 원문에서

100회 이상이나 등장한다.

(단 한글 개역 성경에서는 50회 정도 사용되었다)

하나님은 거룩하시다고 말하는 것은 그분이

모든 악이나 흠으로부터 완전히 구별되어 계시다는 의미다.

레위기에서 배워야 할 5대 거룩

레위기 11:45

나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할찌어다.

I am the LORD who brought you up out of Egypt to be your God; therefore be holy, because I am holy.

레위기는 27장 859절로 구성된 말씀입니다.

"거룩"이란 단어가 레위기 전체에 100회 정도 사용됩니다.

이것은 히브리 성경에서 사용된 것이며 한글 개역 성경에서는 50회 정도 사용된 것으로 나타납니다.

따라서 레위기의 주제는 "거룩"입니다.

거룩(카도쉬)이란 히브리 단어는 더러움과 분리된 상태를 말합니다.

따라서 거룩이란 "잘라냄" "분리함"이라고 합니다.

성경에서 거룩은 하나님의 속성을 말합니다.

제가 신대원에 입학 후 기숙사에서 생활 할 때 기숙사 사찰로 봉사하는 집사님이 있었습니다.

이 집사님은 당시 천호동에서 밤골목의 어두운 생활을 하다 하나님의 은혜를 받고 기도하던 중 목사 후보생들이 모여서 생활하는 신학교 기숙사에 자원하여 봉사하는 일을 시작하셨던 집사님이었습니다.

그런데 한 학기 두 학기를 지내며 집사님께서 시험에 삐졌습니다.

왜 기숙사 안에서 사소한 물건들이 없어지는지 도무지 이해하기 어렵다며 하소연하는 이야기를 듣게 되었습니다.

다음 학기부터는 차라리 세상에 나가야지 도저히 은혜가 되지 않는다고 합니다.

목사 후보생들이 모여서 생활하는 곳이 천국은 아니어도 정말 초신자와 같은 자신에게는 은혜를 확인할 수 있는 장소라고 생각했었다고 합니다.

왜 이런 일이 일어났을까요?

그 이유는 거룩의 본질을 성경적으로 이해하지 못했기 때문입니다.

인간은 어느 누구도 하나님 앞에서 거룩한 존재가 될 수 없습니다.

거룩은 하나님의 속성입니다.

여러분 히브리 민족이 애급에서 노예로 생활한 기간을 430년이라고 합니다.

430년이란 히브리 민족 스스로 애급에서 벗어날 수 없다는 절망적인 시간이었습니다.

거룩하신 하나님께서 히브리 민족을 거룩한 백성으로 세우려고 애급에서 인도할 때 모세를 사용했습니다.

그렇지만 모세도 완전한 거룩한 사람이 아니었기 때문에 약속의 땅을 하나님의 산에 올라가서 눈으로 바라보기만 하고 들어갈 수 없었습니다.

심지어 애급에 히브리 민족들이 나올 때 애급 땅에는 열 가지 재앙이 임했습니다.

열 가지 재앙으로 사용된 것들이 애급에서는 신으로 섬김을 받던 것들이었습니다.

이렇게 애급에서 나온 히브리 민족들이 약속의 땅으로 들어가기 위해서 광야에서 40년 동안 거룩의 훈련을 받았지만 출애급 1세들은 모두 광야에서 죽었고 출애급 2세들만 약속의 땅으로 들어갈 수 있었습니다.

다만 여호수아와 갈렙은 출애급 1세로서 약속의 땅으로 들어갈 수 있었습니다.

여호수아와 갈렙이 약속의 땅으로 들어갈 수 있었던 이유는 정탐군으로 선발되어 약속의 땅을 탐지한 후에 돌아와서 10명의 정탐군들은 그 지역에는 거인족들이 거주하기 때문에 우리와 같은 민족은 도저히 그 땅을 차지할 수 없다고 보고했습니다.

그러나 여호수아와 갈렙은 10명의 정탐군들의 보고가 모두 정확한 내용이지만 하나님이 허락하면 그 땅을 반드시 얻게 될 것이라고 말했습니다.

똑같은 현장을 목격한 후에 10명과 2명은 다수결 원칙에 의하면 10명이 우세합니다.

그러나 거룩하신 하나님은 구별된 생각을 갖고 구별된 언어를 사용한 여호수아와 갈렙을 인정하셨습니다.

이러한 것을 "카도쉬" 즉 "거룩" 이라고 하겠습니다.

따라서 거룩이란 인간이 자기 힘과 노력으로 실현할 수 있는 상태가 아닙니다.

왜냐하면 애급에서 이스라엘 백성을 인도하신 것은 이스라엘 백성들의 의지와 힘이 아니라 처음부터 불가능한 것을 가능하도록 모세를 부르셨고 모세를 통하여 인도하신 것입니다.

마찬가지로 모세를 부르신 것처럼 모든 죄인들을 약속의 나라로 인도하시려고 예수를 이 세상에 보내셨습니다.

그러므로 오늘날도 우리는 예수 그리스도를 통해서 거룩을 회복하고 유지할 수 있습니다.

히브리어로 거룩은 '잘라냄, 분리함'을 의미하며 더러움과 분리된 상태'를 말한다.

그러나 성경의 거룩은 무엇보다도 하나님의 속성을 설명하는 말이다.

하나님은 거룩하시다.

아무리 뜻이 높고 위대하다 할지라도 세상에 속한 것 중 거룩한 것은 하나도 없다고 성경은 단언한다.

카다쉬(קךש) : 거룩하다, 깨끗하다, 신성하다

1. 자신을 하나님께 드린 사람에게 사용됨

2. 성스러운 것을 만져서 성스러워진 사람에게 사용됨

3. 거룩한 예배를 위해 정해진 성물

4. 성소, 지성소, 법궤등 가장 거룩한 것에 사용

5. 하나님께 바쳐진 물건

_________________________________________________________________________________________________________

2021 수요성서학당 제4강 / 01-27-2021

레위기의 거룩(레위기 19:2)

너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 고하여 이르라 너희는 거룩하라 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라.

거룩은 자기 자리를 지키는 것이다!

존 번연이 감옥에 갇혔을 때 그를 잘 알고 있던 간수가 제안하기를 집에 다녀와도 좋다.

그러나 존 번연은 물론 나도 집에 가고 싶다.

그러나 내가 그 길을 택하지 않는 이유는 나는 지금 이곳에 있어야 하기 때문이다.

거룩을 주로 외부의 모습에서 찾으려고 합니다.

그러나 참된 거룩은 내부에서 먼저 회복해야 합니다.

(예) 주기철목사님께서 옥중에 있을 때 잠시 집에 가서 가족들을 만나고 돌아오라고 했지요.

그러나 집으로 돌아온 목사님을 향하여 사모님께서 마음이 흔들렸느냐?

당장 감옥으로 들어가라! 차라리 죽어서 오라고 호통을 쳤다고 합니다.

그때 주목사님께서 발걸음을 돌려 옥으로 향하며 일사각오의 신앙으로 자신을 무장시켰다고 합니다.

거룩을 두 가지 측면에서 생각해 봅시다.

첫째는

외적 거룩(표면적 거룩)눈으로 볼 수 있는 거룩을 말합니다.

예수님 당시 바리새인들은 집밖으로 나가기 전에 이마에 작은 혹을 만들고 나갔다고 합니다.

그 이유는 거룩한 사람은 다른 것은 보려고 하지 않기 때문에 종종 거리에서 무엇에 부딪쳐 이마에 혹이 생겼기 때문에 자기 자신이 거룩하다는 모습을 자랑하려고 이렇게 행동했다고 합니다.

이와 같은 바리새인들의 거룩에 대해서 예수님께서는 "외식하는 자들" 이라고 책망하셨습니다.

둘째는

내적 거룩(이면적 거룩)외적인 거룩을 강조한 바리새인들에 대해서 내적 거룩을 강조한 사람들은 세상과 구별된 삶을 보여주려고 기둥을 만들고 그 위에 하루 종일 앉아서 묵상하며 지냈다고 합니다.

이런 거룩을 강조했던 초대 교회 교부 중에 "

시므온"이라는 인물이 있었습니다.

기둥의 높이를 점점 더 높여가더니 나중에는 기둥이 무려 30m까지 높여졌다고 합니다.

예수님께서 말씀하신 거룩은 바리새인들처럼 외적인 거룩도 아닙니다.

시므온과 같은 내적 거룩도 아닙니다.

내적인 거룩과 외적인 거룩을 모두 종합한 통합적 거룩 즉 경건한 삶을 말합니다.

성경적 거룩은 무엇일까요?1.

주를 만날 기회를 찾는 것(시편 32:6)

이로 인하여 무릇

경건한 자는 주를 만날 기회를 타서.

예수님께서 양과 염소로 구분하실 때 오른 편 양의 무리에 속한 사람들에게 너희는 내가 목 마를 때 마실 것을 주었으며, 배가 고플 때믄 먹을 것을 주었고, 감옥에 갇혔을 때는 찾아왔다고 칭찬하셨습니다.

그때 양의 무리에 속한 사람들은 언제 우리가 주님에게 마실 물을 주었으며 헐벗었을 때는 옷을 주었고 배가 고플 때는 먹을 것을 주었으며 감옥에 갇혔을 때는 찾아갔습니까? 우리는 주님에게 그렇게 행한 적이 없었다고 부끄러워 합니다.

그 때 예수님께서는 어린 소자 한 사람에게 행한 것이 곧 내게 행한 것이라고 말씀하셨습니다(마태 25:32-46)

그러자 오른편 염소의 무리에 속한 사람들은 예수님께서 언제 우리들에게 마실 것을 달라 옷을 달라고 하셨습니까?

주님께서 그렇게 하셨더라면 틀림없이 주었을 것이라고 변명합니다.

내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라.

저희는 영벌에, 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라.

디모데후서 3:5경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이같은 자들에게서 네가 돌아서라.2. 경건한 언어(야고보서 1:26)누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 재갈 먹이지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라.경건한 사람은 그 언어가 다르다고 하셨습니다.

사람이 태어나면서부터 경건한 사람은 없습니다.

신앙생활을 하면서 경건을 연습 즉 훈련하는 것입니다.

훈련은 누가 시켜서 하는 것이 아니라 자기 스스로 깨닫는 과정을 겪어야 합니다.

언어생활은 매우 중요합니다.

말이 많으면 실수도 많기 때문에 가급적 말을 절제하는 것도 필요합니다.

대부분의 사람들은 습관적으로 말을 합니다.

내가 사용하는 언어에 대해서 한번 깊이 반성해야 합니다.

언어는 그 사람의 미래와 같다!

미국의 36대 대통령이었던

린드 존슨은

96킬로그램이 넘는 몸무게로 고민했다.

존슨은 체중감량을 위해 몇 번 노력했으나 실패했다.

그러다 그의 아내에게 의미있는 말 한마디를 듣고 다시 시도, 성공할 수 있었다.

그의 아내는 "만일 당신이 자신을 조절할 수 없다면 국가도 경영할 수 없을 것"이라고 말했던 것이다.

존슨은 이 말을 마음 깊이 새기고 노력한 결과 80킬로그램까지 뺄 수 있었다.

하루에 의미있는 말 한마디씩만 듣는다면 인생은 달라질 것이다.

만득이와 박서방

옛날에 박만득이라는 백정이 있었다. 어느 날 두 양반이 그에게 고기를 사러 왔다. 그 중 한 양반은 습관대로 "야, 만득아! 고기 한 근 다오"라고 말했다. 만득은 "네"하며 고기를 한 근 내 주었다.

다른 양반은 "박 서방, 고기 한 근 주게"라고 부드러운 음성으로 말했다. 그런데 그 고기는 언뜻 봐도 먼저 산 양반의 것보다 훨씬 더 커 보였다. 똑같이 한 근이라고 말했는데 차이가 많이 나자 앞의 양반이 화가 나 따졌다.

"이놈아, 같은 한 근인데 이 양반의 것은 많고 내 것은 왜 이렇게 적으냐?" 그러자 만득은 당연하다는 듯 이렇게 말했다. "손님 것은 만득이가 자른 것이고, 저 손님 것은 박서방이 자른 것이기 때문에 그렇지요."

때로는 한 마디 말이 그 어떤 치료약보다 효험을 발휘해 생명을 구하고, 또 때로는 비수가 돼 남의 마음을 도려내기도 합니다. "졸라, 짱나" 등 비속어를 쓴다고 아이들을 나무라기에 앞서 어른들부터 말을 가려 써야되지 않을까요?

한국인의 언어

3. 지족하는 마음(디모데전서 6:6)

그러나

지족하는 마음이 있으면

경건이 큰 이익이 되느니라.

(만족하는 마음) 모든 것을 가졌기 때문에 만족하는 것이 아닙니다.

모든 것을 가능하게 하시는 주님이 나와 함께 계심을 확신하기 때문입니다.

경건에 이르기를 연습하라(디모데전서 4:7)

망령되고 허탄한 신화를 버리고 오직 경건에 이르기를 연습하라.

(새번역)

저속하고 헛된 꾸며낸 이야기들을 물리치십시오. 경건함에 이르도록 몸을 훈련하십시오.

(현대인의성경)

하나님을 모독하는 무가치한 신화를 버리고 경건한 사람이 되도록 훈련하시오.

(공동번역)

늙은 아낙네들이나 좋아하는 속된 이야기들을 물리치시오. 그리고 경건한 생활에 힘을 기울이는 훈련을 쌓으시오.

디모데후서 3:5

경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이같은 자들에게서 네가 돌아서라.

베드로후서 1:5-10이러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음에 덕을, 덕에 지식을,

지식에 절제를, 절제에 인내를, 인내에

경건을,

경건에

형제 우애를,

형제 우애에

사랑을 공급하라.

이런 것이 너희에게 있어 흡족한즉 너희로 우리 주 예수

그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와.

이런 것이 없는 자는 소경이라 원시치 못하고 그의 옛 죄를 깨끗케 하심을 잊었느니라.

그러므로

형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이것을 행한즉 언제든지 실족지 아니하리라

.

거룩(카도쉬)의 두 가지 의미

1. 소극적 거룩 : 정결, 죄를 멀리하는 것

2. 적극적 거룩 : 구별, 하나님을 위하는 것

고린도전서 10:31

너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라.

로마서 14:8

우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라.

_________________________________________________________________________________________________________

2021 수요성서학당 제5강 / 02-03-2021

5대 거룩 / 1. 거룩한 하나님(레위기 19:2)

2. 거룩한 제사장(레위기 21:6)

3. 거룩한 땅(레위기 20:24)

4. 거룩한 백성(레위기 10:10)

5. 거룩한 구세주(히브리서 10:1)

5대 거룩

1. 거룩한 하나님(레위기 19:2)

너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 고하여 이르라 너희는 거룩하라 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라.

* 하나님은 빛(요한일서 1:5)

하나님은 빛이시라 그에게는 어두움이 조금도 없으시니라.

탈무드에 전해오는 이야기를 소개합니다.

어느날 한 맹인이 등불을 켜들고 밤길을 나섰다.

자신은 비록 불빛을 보지 못하지만 다른 사람이라도

자신이 들고 있는 등불빛을 보고 부딛치지 말라는 것이었다.

그렇게 하고 한참을 가는데 어떤 사람과 그만 "탁!"하고 부딛치고

말았다.

맹인은 화를 내었다.

"당신은 눈도 없소? 나는 맹인이라 앞을 못보지만 당신은 내가 들고 있는 이 등불도 보지

못하시오?"

그러나 부딪친 사람이 손으로 맹인이 손에 등불을 들고 있는 것을 확인하고는 말했다.

"자네가 들고 있는 등불은 이미

꺼졌네."

등불을 들고는 있지만 이미 꺼진 줄 모르고 들고 다닌다.

꺼진 것을 모르고사니까 세상이 어두워지는 것이다.

온전한 그리스도인이라면 빛으로 나타나야 한다.

마태복음 5:14

"너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기우지 못할 것이요"

우리나라 교회가 민족사상과 근대화에 끼친 공헌은 다음과 같습니다.

첫째, 서양문명과 자유인권 도입

둘째, 민족교회를 창건하고 복음을 전파하며 인격교육을 함

셋째, 학교와 병원을 설립

넷째, 금주, 금연, 절제운동을 펼쳐 사회개혁을 이룩함

다섯째, 민족 지도자를 배출함(이승만. 이상재. 이승훈. 조만식.남궁억. 안창호. 이원긍. 이 준 . 김규식. 김 구 등)

그리스도인은 세상의 빛입니다.

어느 곳을 가든지 선행을 통하여 사회를 밝혀 주어야 합니다.

오늘도 세상의 빛으로서 아름답게 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다.

5대 거룩

1. 거룩한 하나님(레위기 19:2)

2. 거룩한 제사장(레위기 21:6)

그 하나님께 대하여 거룩하고 그 하나님의 이름을 욕되게 하지 말것이며 그들은 여호와의 화제 곧 그 하나님의 식물을 드리는 자인즉 거룩할 것이라.

* 제사장은 백성의 어른(레위기 21:4)

제사장은 백성의 어른인즉 스스로 더럽혀 욕되게 하지 말지니라.

카톨릭 300년, 개신교 100년의 역사가 지난 오늘날 그리스도 복음의 씨앗은 실로 기적적이라 할만큼 성장되어 왔다.

우리 나라 전체 인구의 25%에 달하는 기독교인의 수적 증가는 앞으로 100년 후에는 전체 인구의 90%이상을 기독교로 개종하는 사태를 기대할 만큼 놀라운 것이다.

그러나 기독교 인구가 25%에서 90%가 된다고 해서 우리 나라가 자유와 평등과 정의가 실현되는 평화롭고 살기 좋은 나라가 될 수 있을까?

교회가 개혁되지 않고, 크리스천이 말씀대로 살지 않는다면 한국사회는 결코 변화되지 않을 것이다.

교회 개혁의 대명사 마틴 루터가 남긴 명언이 있다.

"새들이 우리 머리 위로 지나는 것을 막을 수는 없다. 하지만 새들이 우리 머리 위에 둥지 트는 것은 막을 수 있다. "

마찬가지로 우리 마음에 악한 생각이 드는 것은 어쩔 수 없다.

하지만 그것이 우리 마음 속에 자리잡는 것은 차단할 수 있다.

세상이 악하다고 한탄할 필요는 없다.

악에 스스로 귀속되거나, 악행을 범하지 않으면 된다.

호랑이 등에 타도 정신만 차리면 산다고 했다.

악에게 당하면 악으로 되갚아주고 싶은 것이 인지상정이다.

이것이 악순환의 고리다.

5대 거룩

1. 거룩한 하나님(레위기 19:2)

2. 거룩한 제사장(레위기 21:6)

3. 거룩한 땅(레위기 20:24)

내가 전에 너희에게 이르기를 너희가 그들의 땅을 기업으로 얻을 것이라 내가 그 땅 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 너희에게 주어 유업을 삼게 하리라 하였노라. 나는 너희를 만민 중에서 구별한 너희 하나님 여호와라.

* 땅은 사람의 영향을 받는다(레위기 18:27)

너희의 전에 있던 그 땅 거민이 이 모든 가증한 일을 행하였고 그 땅도 더러워졌느니라.

(예) 모세에게 "네 가 선 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗으라(출애굽기 3:5)

로버트 리 장군은 독실한 기독교 신자였습니다.

남북 전쟁이 끝난 직후, 그는 수도 워싱턴의 한 교회를 방문하여 성찬식에 참여하게

되었는데, 그때 그는 한 흑인의 옆에 무릎을 꿇고 앉았습니다.

이를 본 어떤 사람이 어떻게 그럴 수 있느냐고 묻자,

리 장군은

“십자가 아래서는 모든 땅이 평평한 것이오” 하고 대답했습니다.

편견을 뿌리채 뽑아버리는 것은 골고다 언덕의 십자가에서부터

시작됩니다.

기독교인들은 세상에서 가장 편견이 없는 사람이어야 합니다.

공평무사한 사람이 되어야 합니다.

우리가 아직 죄인 되었을

때에 우리를 위하여 죽으신 그리스도에게서 우리는 하나님을 알게 되었습니다.

주님은 모든 사람들에게 인종과, 사회 계급과

성별에 관계없이 구원을 주십니다.

그러므로 편견을 갖는다는 것은 하나님께서 우리 모두를 사랑하시는 것을 인정하지 않는 것이요,

위로부터 난 지혜에 따라 살고 있지 못함을 나타내는 것입니다.

편견이란 모든 사실을 다 알지 못한 채 다른 사람을 판단하는

것입니다.

우리가 다른 사람들의 편견의 대상이 되었을 때 우리는 그것을 얼마나 싫어합니까?

하나님께서는 모든 사람들을 사랑하사

예수님을 죽게까지 하셨습니다.

하나님의 사랑은 따뜻한 햇살처럼 편견의 안개를 거두어 줍니다.

당신은 매일 평평한 바닥에 무릎 꿇고 기도하십니까?

역대하 7:14 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠찌라.

마태복음 18:18

진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라.

5대 거룩 1. 거룩한 하나님(레위기 19:2)

2. 거룩한 제사장(레위기 21:6)

3. 거룩한 땅(레위기 20:24)

4. 거룩한 백성(레위기 10:10)

너희가 거룩하고 속된 것을 분별하며 부정하고 정한 것을 분별하고.

* 분별하라(로마서 12:2)

너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라.

어떤

연구실에서 개구리를 가지고 실험을 하였습니다.

개구리를 약간 뜨거운 물이 들어 있는 큰 비커에 집어넣었더니 놀란 개구리는 펄쩍

뛰어올라 달아났습니다.

이번에는 찬물이 담긴 비커에 그 개구리를 넣자 개구리는 여유있게 헤엄치며 놀았습니다.

잠시 후 개구리가

어떤 반응을 보이는가 보려고 비커 밑에 램프를 놓고 1초에 화씨 0.0175씩 데워지도록 불꽃을 아주 작게 조절해 놓았습니다.

물의 온도는 서서히 놓아졌습니다.

그러나 개구리는 태평스럽게 헤엄만 치고 있었습니다.

온도는 계속 0.017도씩 올라가고 서너

시간쯤 지났습니다.

과연

개구리는 어떻게 되었을까요?

그 개구리는 푹 삶아져서 하얀 배를 하늘로 향한 채 물 위에 떠있었습니다.

우리를 둘러싸고 있는

사회 환경은 마냥 도취되어 놀기에 적당한 온도를 지니고 있습니다.

만일 우리가 예민한 피부 감각을 상실한 채, 선한 것과 그릇된

것을 분별치 못하고 마냥 시간을 보낸다면 그 결과는 어떻게 되겠습니까?

하나님은 우리가 주변의 이방인들과 구별된 삶을 살기

원하십니다.

5대 거룩 1. 거룩한 하나님(레위기 19:2)

2. 거룩한 제사장(레위기 21:6)

3. 거룩한 땅(레위기 20:24)

4. 거룩한 백성(레위기 10:10)

5. 거룩한 구세주(히브리서 10:1)

율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는바 같은 제사로는 나아오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라.

*

온전하라(마태복음 5:48) 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라.

창세기 17:1 아브람의 구십 구세 때에 여호와께서 아브람에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서

행하여 완전하라.

(현대인의 성경)

아브람이 99세가 되었을 때 여호와께서 그에게 나타나 말씀하셨다. 나는 전능한 하나님이다. 너는 나에게 순종하며 내 앞에서 흠 없이 살아라.

(공동번역 성경) 아브람이 구십구 세 되던 해에 야훼께서 아브람에게 나타나시어 말씀하셨다.

나는 전능한 신이다. 너는 내 앞을 떠나지 말고 흠없이 살아라.

내가 널 업고 다녔단다

어느 젊은이가 꿈에 하나님을 만나 하늘 나라로 올라갔습니다. 하늘 나라를 구경하던 중 각 사람의 살아온 발자취를 그려 놓은 모래밭을 발견하고는 호기심이 생겨 살펴보았습니다. 그 젊은이의 이름이 적혀있는 모래밭에는 발자국이 두개가 나 있었습니다. 하지만 어렵고 힘들었던 시기라고 생각되는 곳에는 발자국이 하나밖에 없었습니다. 젊은이가 하나님께 따지듯이 여쭈었습니다. "하나님, 왜 제가 힘들고 어려울 때 혼자 내버려두셨습니까?" 하나님께서는 이렇게 대답하셨습니다. "아들아, 난 언제나 너와 함께 있었단다. 너와 동행하다가 네게 고난이 닥쳤을 때는 내가 널 업고 다녔단다."

눈길의 발자국

옛날 북서 아메리카에 한 인디언 추장이 있었다. 그런데 어느 날 백인과 하룻밤을 함께 보내기 위해 찾아왔다. 그래서 오두막집에서 하룻밤을 보냈는데 추장은 그 다음 날 아침에 방문객을 오두막집에서 나오게 한 후 물었다. "당신은 지난밤에 이 오두막집을 통과한 사람들이 얼마나 된다고 생각합니까?" 그

방문객은 눈길을 자세히 살펴보았다. 거기에는 선명하게 한 사람의 발자국이 남아 있었다. 다른 발자국은 찾아볼 수 없었으므로 그는

추장에게 "한 사람밖에 지나간 적이 없군요"라고 대답했다. 하지만 추장은 그에게 그 날 밤 그 오두막집을 수백 명의 인디언들이

다시 말해서 한 부족 전체가 지나갔다고 말했다. 그런 다음 추장은 그에게 이렇게 설명해 주었다. "인디언들은

그들이 어떤 방향으로 갔는지를 알리고 싶지 않을 때는 추장이 제일 선두에 걷고, 나머지 모든 부족이 일렬로 그를 따라가면서

추장이 밟았던 발자국을 정확히 밟고 지나감으로써 하나의 발자국만을 남깁니다. 따라서 수백 명이 아니라 단 한 사람만이 지나간

것처럼 보입니다. 이와

같은 지혜로운 계교를 사용하기 때문에 이 부족의 적들은 그들이 간 길을 발견할 수 없으며, 따라서 그들을 따라잡을 수가

없습니다. 예수 그리스도는 우리의 대장이시다. 그는 생명의 길을 따라 제일 먼저가시면서 우리에게 그의 발자국 즉 그의 모범을 남겨

놓으셨다. 우리는 주님이 남겨 놓으신 이 발자국을 따라야만 한다.

거룩이란? 하나님과 동행하는 것이다. (예) 에녹, 노아, 므두셀라

_________________________________________________________________________________________________________

거룩의 4가지 의미 :

1. 구별하다

2. 밝게 빛나다

3. 따뜻하다

4. 새로워지다

레위기의 5대 거룩

1. 거룩한 하나님

2. 거룩한 제사장

3. 거룩한 땅

4. 거룩한 백성

5. 거룩한 구세주

레위기의 목표

1. 제사장 나라

2. 거룩한 백성

레위기 1장 -16장 : 거룩한 길

- 하나님 앞으로 나가는 방법

레위기 17장 - 27장 : 거룩한 삶

- 하나님 앞에서 살아가는 방법

레위기 1장 -16장 : 거룩한 길

- 하나님 앞으로 나가는 방법

1장 - 7장 / 제사 규례

8장 - 10장 / 제사장 규례

11장 - 16장 / 결례, 규례

레위기 17장 - 27장 : 거룩한 삶

- 하나님 앞에서 살아가는 방법

17장 / 제사를 통한 거룩

18장 - 22장 / 가정, 사회를 통한 거룩

23장 - 25장 / 절기를 통한 거룩

26장 / 축복, 저주를 통한 거룩

27장 / 서원을 통한 거룩

_________________________________________________________________________________________________________

링컨의 신앙생활 십계명

1.나는 주일을 거룩하게 지키며 예배 생활에 힘쓸 것입니다.

2.나는 날마다 하나님의 말씀인 성경을 매일 매일 읽고 묵상하며 그 말씀을 실천 할 것입니다.

3.나는 도움을 베풀어 주시는 아버지 하나님께 날마다 겸손히 기도 할것입니다.

4.나는 나의 뜻이 아니라 하나님 뜻에 순종 할 것입니다.

5.나는 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 기억하며 감사 할 것입니다.

6.나는 연약하지만 하나님의 도우심을 의지 할 것입니다.

7.나는 하나님만을 높여 드리고 그분께만 영광을 올려 드릴 것입니다.

8.나는 하나님 안에서 우리 모두는 자유하며 평등 하다고 믿습니다.

9.나는 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하라는 주님의 명령을 실천 할 것입니다.

10.나는 이 땅위에 하나님의 진리와 공의가 실현 되도록 기도 할 것입니다.

영화 <베켓>은 영국 왕 헨리 2세와 그의 술친구 토머스 베켓의 이야기이다.

헨리 2세는 여자들과 즐기고 전쟁을 일으키고 세금을 물리기 위해 자기 마음대로 행동할 수 있는 무제한적인 권력을 원했으나 당시 대주교가 눈엣가시였다.

헨리 2세는 이 문제를 해결하기 위해 자신의 ‘술, 여자, 가무’ 친구인 토머스를 대주교로 임명하는 기발한 결정을 내리게 된다.

그러나 전혀 예상하지 못한 문제가 터진다.

대주교로 임명된 토머스가 자신에게 주어진 새로운 소명, 즉 ‘하나님의 종이 되라는 부르심’을 진지하게 받아들이고 이제는 왕이 아니라 하나님을 섬기기로 결심한 것이다.

헨리 2세는 그의 친구가 대주교직을 적당히 수행하면서 옛 친구의 바람을 들어주도록 그를 누누이 설득했으나, 토머스 베켓은 꿈쩍도 하지 않았다.

결국 자신의 직분에 충실했던 토머스는 캔터베리 대성당에서 왕이 보낸 암살자들에게 순교를 당하게 된다.

"영화와 영성"의 저자 로버트 존스톤은 고백했다.

자신이 목사의 소명을 잘 받아들이지 못한 것은, 목사는 먼저 거룩한 사람이어야 된다는 생각 때문이었다고, 그런 그가 그 영화를 보고 나서 하나님의 음성을 들었다.

“네가 거룩할 필요는 없다.

토머스도 거룩하지 않았다.

넌 다만 부르심에 순종하기만 하면 된다.”

그는 토머스처럼 응답했다.

“하나님, 제 전부를 다해 충성하겠습니다.”

"기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다"(벧전 1:16)`

삶의 진정한 목적이 무엇인지 끊임없이 확인하십시오. 우리의 목표는 행복이나 건강이 아닌 거룩입니다. 오늘날 우리는 욕망과 관심사로 너무 많은 시간을 소모하고 있습니다.

물론 그중 어떤 것은 옳고 선해서 나름의 의미를 가질지도 모르지만, 하나님은 어느 시점에서 그의미를 퇴색시킵니다.

사람에게 있어서 중요한 문제는 그를 거룩하게 만들어 주실 하나님을 받아들이는 것입니다. 사람은 어떤 값을 치르고라도 하나님과 바른관계를 가져야 합니다.

당신은 거룩해져야 한다고 믿습니까? 만일 내가 당신이 거룩하지 않다고 설교한다면 다신은 분노할 것입니다. 복음의 설교는

당신이 거룩하지 않다는 것을 드러내기 때문에 격렬한 반감을 불러일으킵니다. 하나님의 인류를 위한 목적은 오직 하나, 거룩입니다.

하나님의 유일한 목교는 우리를 성도되게 하시는 것입니다.

하나님은 사람들이 필요로 하면 언제든지 축복을 주시는 기계가 아닙니다.

하나님은 동정심으로 우리를 구해주러 오시지 않았습니다. 하나님이 우리를 구하러 오신 것은 우리를 거룩한 존재가 되도록창조하셨기 때문입니다.

십자가의 속죄는 하나님이 예수 그리스도의 죽음을 통해 나를 다시 하나님과 완전히 하나로 연합하셔서, 더는 어떤 그늘이나 막힘도 없게 하실수 있음을 의미합니다.

스스로 또는 다른 사람을 위한 동정심 때문에 거룩하신 하나님과 맞지 않는 습관을 허용해서는 안됩니다. 거룩이란하나님 앞에서 당신의 걸음이 절대적으로 순결한 것을 의미합니다.

당신의 입의 말, 마음의 생가, 삶의 모든일이 하나님의 철저한 심사에서 조금도 때묻지 않는 것을 의미합니다. 단지 하나님이 내게 주신 것이 아니라 나의 삶에서 나타나고 있는 것을 의미합니다.

1984년에

세상을 떠난 프란시스 쉐퍼 박사를 기억합니다. 쉐퍼 박사는 말년에 암으로 투병 생활을 합니다. 그는 암과 혹독하게 싸우면서도

아픈 몸을 이끌고 캠퍼스 사역에 나섰습니다. 그는 자신의 인생이 얼마 남지 않은 것을 알면서도 자기가 사랑했던 젊은이들에게 남기고

싶은 최후의 메시지를 피를 토하듯 외쳤습니다. 그가 외친 내용은 이상스런 것이었습니다. “행복을 삶의 목표로 삼지 마십시오.”

누구에게나

의아한 제목이었습니다. 그러나 그 의미는 이러했습니다. 미국 그리스도인들의 문제는 ‘행복은 구하지만 거룩함은 구하지 않고

있다’는 것이었습니다. 프란시스 쉐퍼 박사의 메시지는 미국인들에게만 해당되는 메시지가 아닙니다. 한국 교회가 이 시대의 빛과

소금의 역할을 감당하지 못하는 이유는 축복과 행복은 구했지만, 거룩함은 구하지 않았기 때문이 아닐까 싶습니다. 오늘 이 시대의

크리스천 젊은이들은 꿈과 비전은 구하지만 거룩함을 구하고 있지 않습니다. 우리가 복 있는 사람이 되기 위해서는 꿈과 비전이 우선이

아닙니다. 행복과 축복이 우선이 아닙니다. 죄에 대해 애통하고 슬퍼하는 마음을 갖고 거룩한 삶을 추구할 때 복 있는 사람이 되는

것입니다.

레위기 서론 및 번제

하나님께서 이스라엘을 이집트의 죄와 고통에서 해방하신 목적은 하나님을 온전히 그리고 자유롭게 예배하도록 하기 위함입니다.

예배는 “마땅히 드릴 것을 드린다”는 의미입니다.

이스라엘 백성이 하나님을 예배하며 섬기도록 바른‘희생’ 제사를 드리는 방법을 하나님께서 가르쳐 주셨습니다(출 5:3).

그 중에 번제는 가장 대표적인 희생 제사의 첫 방법입니다.

하나님의 명령으로 출애굽한지 2년째 되는 날에는 성막과 제사장의 옷을 다 만들었습니다.

성막을 세웠고 제사장을 임명했습니다.

그리고 제2년 2월 20일에 시내산을 떠났습니다(민 10:11).

레위기는 길어야 두 달 정도 동안 하나님이 회막, 곧 성막의 지성소에서 모세를 불러 명령하신 것을 기록한 책입니다.

레위기의 내용과 적용(3대 분류)

1-10장은 제사법

11-15장은 정결법

16-27장은 거룩법

레위기란 의미는 70인역 (기원전 300년 경) 일기 디아스포라들이 읽기 어려운 히브리어 원전을 쉬운 코이네 그리스 어 번역 성경으로 번역한 것에서 나오는 ‘레비티커스’, 곧 레위인들이 알고 지켜야 할 규정들을 기록한 책이라는 의미에서 만든 이름인데, 원래 히브리어 원전엔 “와이크라’라고 기록되어 있습니다. 그 의미는 “그리고나서 그가 부르셨다(and he called…)라는 의미입니다. 곧 그 하나님께서 모세를 불러 이르셨다는 의미입니다.

우리는 구약의 제사에서 크게 두 가지를 배웁니다.

첫째, 그리스도의 십자가의 제사를 배웁니다. 구약의 제사는 그리스도께서 십자가에서 다 이루셨습니다. 구약의 성도는 제사를 통해 그리스도의 십자가의 은혜를 받았습니다. 제사는 십자가의 제사를 그림처럼 보여 줍니다. 그래서 우리는 구약의 제사를 배우면서 십자가의 은혜를 또한 실감나게 배웁니다.

둘째, 하나님께 바른 예배를 드리는 방법을 배웁니다. 베드로 전서 2:5 “너희도 산 돌 같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라”. 우리는 그리스도를 통해 제상장적 지위를 가지고 제사를 드립니다. 그것은 첫째는 예배이고 둘째는 거룩한 생활입니다.

1. 번제의 절차: 황소로 제사 지냄(1-9절)

번제는 태워드리는 제사라는 뜻입니다. 히브리어의 뜻은 ‘올려 드리는 제사’ 입니다. 하나님께 우리를 올려 드리는 제사입니다.

|

절차의 뜻

|

번제 절차

|

|

1. 깨끗게 함/죄를 사함

|

1. 소(양, 염소)의 수컷을 하나님께 가지고 가까이 나옴

|

|

|

2. 제사장이 짐승의 머리에 안수함(손을 얹음)

|

|

|

3. 그 짐승을 조인 대신 죽임

|

|

|

4. 그 피를 가지고 하나님께 나아감

|

|

|

5. 피를 제단 주위에 뿌림

|

|

2. 거룩하게 함

|

6. 가죽을 벗김

|

|

|

7. 고기의 각을 뜸 (조각으로 나눔)

|

|

|

8. 제단 위에 불을 피움

|

|

|

9. 불 위에 나무를 쌓음

|

|

|

10. 나무 위에 정결한 부분(각뜬 고기, 머리부분, 기름)을 진열

|

|

|

11.부정한 부분(내장과 다리)을 물로 씻음

|

|

3. 영광스럽게 /화목하게 함

|

12. 다른 부위의 고기도 함께 태워 제단을 향해 연기를 냄

|

2. 번제는 곧 영적으로 그리스도의 죄 용서와 하나님이 받으심을 표시한다.(제물들의 조건과 의미)

1) 제물은 온전한 것을 가져 와야 함(3, 4절)

제물은 온전한 것, 흠 없는 것을 가져와야 합니다. 죄인 스스로는 하나님께 가까이 나갈 수 없습니다. 하나님이 사람에게 오셔서 언약을 맺고 사랑의 헌신 관계를 맺습니다. 1절 “여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되”. 하나님은 회막에서 모세를 불러 하나님께 가까이 오는 방법을 가르쳐 주셨습니다. “예물을 드리려거든”(2절)은 “흠 없는 수컷으로 회막 문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라”(3절). 흠 없는 수컷은 건강하고 하자가 없는 수컷을 말합니다. 하나님은 번제 제물을 통해 구약시대의 성도들을 기쁘게 받으셨습니다.

하나님께서는 구약 성도들을 거룩하고 흠이 없게 받아 들이기 위해서 그들에게 제사를 드리라고 하신 것입니다. 마찬가지로 하나님께서는 “그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그(하나님) 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고”(엡 1:4) 우리가 그리스도의 피로 죄사함을 받게 하셨습니다(엡 1:7).

그리스도 대속의 보혈 때문에 우리도 하나님 앞에 가까이 갈 수 있게 되었습니다. 우리가 하나님 앞에 가까이 가면 보혈은 우리의 죄를 덮으시고 우리를 온전해진 자들로 여기셔서 기쁘게 받아들여 하나님이 우리를 온전한 제물로 받으시게 되는 것입니다.

2) 피: 깨끗하게 함(5절)

제단 위와 주위에 제물의 피를 뿌렸습니다. 우리도 온전한 제믈이자 사람이신 예수 그리스도의 피 때문에 하나님께 온전하게 받아 들여집니다. 하나님은 “그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그(하나님) 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고” “그리스도의 피로 말미암아 속량 곧 죄 사함을 받 게” 하셨습니다(엡 1:4, 7, 참고, 벧전 1:18, 19).

구약성경에 피는 먹지 못하게 했습니다(창 9:4, 레 17:14, 신 12:23-24, 행 15:28-29).

피를 먹지 못하게 한 이유는 여러 가지가 있습니다.

첫째, 우상숭배자들의 행위를 따르지 않게 하기 위함이었습니다.

당시 이방 우상숭배자들이 제사의식을 행할 때 피를 마시는 행위를 했기 때문에 그런 사악한 행위를 본받지 않게 하기 위함이었습니다.

둘째, 생명을 존중하게 하기 위함이었습니다.

당시는 피에 생명이 있다고 보았기 때문에(창 9:4, 레 17:11), 하나님이 내신 생명을 경시하지 않게 하기 위함이었습니다.

셋째, 제사 원리에 적용하고 있었기 때문입니다.

율법은 죄 값은 사망(죽음)이었습니다(롬 6:23). 하나님은 죄를 사해주기 위해 자기를 대신할 제물(짐승)을 드리라고 했습니다. 제물의 피를 흘려 제단에 뿌리라고 했습니다(레 17:11). 생명이 피에 있는 것으로 보았기 때문에 피를 흘리는 것은 죽음이었습니다. 피를 흘리는 것은 죽게 되는 것을 의미하고 죽게 된 것은 죄 값을 지불하는 것을 의미했습니다. 죄 값을 지불한다는 것은 죄가 속함 받는 것을 의미합니다. 그 짐승을 대신 피 흘려 죽게 함으로 범죄한 자가 죽지 않고 살게 되는 것입니다. 그래서 피 흘림이 없은즉 사함이 없다고 한 것입니다(히 9:22).

넷째, 예수 그리스도의 대속적 죽음을 예표하기 때문입니다.

구약의 희생 제물이 피 흘려 죽게 되므로 범죄한 백성들을 죄가 속해진 것처럼 예수 그리스도께서 모든 택한 백성들의 모든 죄를 담당하여 죽으므로 그를 믿는 자들이 죄 사함을 받게 된 것입니다(골 2:17, 벧전 2:24, 1:18-19, 엡 1:7).

사도행전15:28-29에 “성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노니, 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라 이에 스스로 삼가면 잘되리라 평안함을 원하노라 하였더라”라고 했습니다. 바울과 바나바는 1차 전도여행을 마치고 안디옥교회로 돌아와 이방교회의 놀라운 선교효과를 보고했습니다. 그런데 예루살렘에서 온 사람들이 모세의 율법대로 할례(割禮)를 받지 않으면 구원을 받지 못한다고 했습니다. 그것은 교리적 문제와 선교적 문제를 야기하는 주장이었습니다. 바울, 바나바와 그들 사이에 적지 않은 변론과 다툼이 일어났습니다. 안디옥교회는 그 문제를 해결하기 위해 바울과 바나바를 예루살렘교회로 보냈습니다. 예루살렘교회는 사도들과 장로들이 공회로 모였는데 거기에서 이방인들이 할례를 받지 않아도 된다는 결정을 하게 됩니다. 그와 더불어 부가적으로 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리해야 할 것을 결정합니다. 그렇게 결정된 배경은 이렇습니다. 기독교인 가운데 유대인 출신들은 할례를 받았고 또 할례를 받아야 기독교인으로 받아들일 수 있다고 주장한 반면, 이방인들은 할례가 외과적 수술인데다 당시 사회에서 불경하게 보이는 모습 때문에 할례 받기를 꺼려했습니다. 그래서 예수를 믿으면서도 기독교 공동체에 들어오지 않은 자들이 많았습니다. 그래서 바울과 바나바의 주장을 들은 예루살렘교회 사도들과 장로들은 할례를 요구하므로 이방인들이 기독교인이 되는 것을 힘들게 하는 멍에를 벗겨 주기 위해 할례를 받지 않아도 된다는 결정을 하게 됩니다. 공회에서 예루살렘교회 사도인 야고보가 사도행전15:19-20에 보면 “그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고, 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니”라고 한 것에서 알 수 있습니다. 그렇게만 결정하고 말 경우 유대교회에 문제가 생길 수 있었습니다. 할례 멍에를 벗겼으니 이방교회에 좋은 결정이 내려졌지만 유대교회는 전통적으로 할례를 받아왔기 때문에 불평이 있을 수 있었습니다. 그래서 유대교인들이 좋게 생각할만한 규례를 정했습니다. 그것이 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리하는 것이었습니다. 그것들은 대체로 유대교회에서는 전통적으로 철저히 지키는 편이었고 이방교회에서는 그렇치 못한 면이 있었습니다. 그래서 그런 부가적인 결정은 할례 문제를 이방교회에 양보하므로 섭섭할 수 있는 유대교회의 마음을 안정시킨 결정이었습니다. 그런 점에서 보면 피를 먹는 일에 대해서 초대교회 때는 다소 유연한 자세를 가지고 있지 않았나 생각됩니다.

오늘날 우리는 생명을 귀히 여기는 마음을 가져야 하며 무엇보다도 예수 그리스도의 속죄사역을 존중히 여기는 마음을 가져야 합니다. 그래서 이방인들이 산 동물의 피를 마시는 것은 본받지 말아야 합니다. 하지만 약용(藥用)으로 사용하거나 음식 안에 공재(共在)된 경우는 괜찮습니다. 그런데 피 자체로 만든 음식의 경우가 있습니다 (선지국, 순대). 그런 경우는 위의 예루살렘 공회에서 피 문제를 부가적으로 결정하게 된 배경을 생각하면서 각자 양심에 따라 결정하도록 하는 것이 좋을 것이라 생각합니다.

3) 살을 태움: 거룩하게 함(6-9절)

제물이 되는 짐승을 제단 북쪽에서 잡고 그 고기를 제단 위에 진열했습니다(레 1: 11, 12). 성소 안 북쪽에 있는 상 위에 진설병 떡을 진열해 두었습니다. 하나님은 십자가 위에서 찢기신 예수님의 살을 거룩하게 받으셨습니다.

4) 향기로운 냄새: 만족스럽게 받음(9절)

짐승의 고기를 태우는 냄새를 하나님은 향기로운 냄새라 하셨습니다. 성소 안에서 올리는 분향단의

연기도 하나님은 기쁘게 받으셨습니다.

신약에서는 향기를 그리스도와 자신의 삶에 적용합니다. 에베소서 5장 1, 2절 “그러므로 사랑을 받는 자녀 같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생제물로 하나님께 드리셨느니 라”했습니다.

그리스도는 자신의 피로 우리 죄를 용서하시고 우리를 위해 그 몸을 향기로운 제물로 드리셨습니다. 그리스도 때문에 하나님은 우리를 향기롭게 받으십니다. 그러므로 우리는 하나님께 향기 나는 사람으로 살기 위해서 계속 “의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을”(엡 4:24) 입어야 합니다. 하나님 앞에서 거룩하게 살고 서로 사랑하여 하나님을 본받는 자녀가 되어야 합니다.

우리가 향기롭게 살 수 있도록 하나님께서 성령님을 인도자로 보내 주셨습니다. 말씀을 읽고 기도하는 가운데 성령님의 충만을 받고 성령님을 의지합시다. 불은 성령 하나님을 상징합니다. 그리스도는 성령님 안에서 고난을 받아 우리 죄를 용서하시는 제사를 자신의 몸으로 드렸습니다. 그리스도의 피는 성령님을 통해 거룩하게 되어 우리의 죄를 용서합니다. “성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아 계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐”(히 9:14)라고 했습니다.

2. 양과 염소와 비둘기로 제사 드림(10-17절)

하나님께서는 다른 제물로 번제를 드릴 때도 같은 절차로 드리게 했습니다. 가난한 사람들은 소나 양, 염소가 아니라 비둘기로 제사를 드릴 수 있게 했습니다. 누구나 자신의 경제적 형편에 맞는 제물을 가지고 하나님 앞에 나올 수 있게 했습니다. (옛 번역엔 모이주머니가 멱통으로 번역 됌)

나)교훈: 우리의 예배와 삶을 번제처럼 온전하고 거룩하게 드리자

1) 십자가 복음으로 온전한 예배를 드림

우리는 예배 때마다 십자가의 복음을 듣고 그리스도의 십자가 제사의 은혜를 성령을 통해 받습니다. 예배하는 자들의 찬송과 기도와 예물은 “하나님 앞에서 그리스도의 향기”(고후 2:16)입니다.

예배 때마다 하나님은 그리스도 때문에 우리를 향기로운 번제로 기쁘게 받으십니다. 하나님이 우리의 향기를 즐거워하십니다. 예배에서 말씀을 듣고 기도하고 감사하면서 예수 그리스도의 십자가의 제사의 은혜를 받습니다. 우리도 찬송하여 성도들끼리 서로 화답하고 주께 노래하며 모든 일에 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사하기에 힘쓰십시다. 그렇게 예배할 때 우리는 “성령으로 충만함”(엡 5:18)을 받는 복을 누립니다. 골로새서 3장 16절 “그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 , 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음에 감사함으로 하나님을 찬양하고”라 했습니다.

지금도 사도를 이어서 설교자들이 십자가의 복음 말씀을 전할 때 성도들은 죄를 고백하며 옛 사람이 매일 죽도록 합니다. 그러면 성령님의 은혜로 새롭게 변화되고 그 심령들이 다시 살아납니다. 십자가와 성령님을 의지하여 예배하는 교회와 성도들을 하나님이 기쁘게 받으십니다. 주일 예배에서 그리스도와 그 은혜를 잘 받고 그리스도를 의지하여 예배합시다.

2) 모든 삶을 번제로 거룩하게 드림과 같이 해야 한다.

온전한 제물을 ‘받으시는’(레 1:3, ‘열납하시는’) 하나님은 우리의 삶도 온전히 기쁘게 받으시기를 원합니다. 하나님은 구원의 능력으로 우리를 아들과 딸로 기쁘게 ‘받으십니다’(고후 6:2). 그러므로 우리가 온갖 더러운 탐욕에서 자신을 깨끗게 하여 하나님의 “거룩함을 온전히”(고후 7:1) 이루어야 합니다.

하나님은 우리의 잘못을 징계하여 우리를 거룩하게 만드십니다. 특별한 잘못이 없을 때도 고난을 통해 우리를 단련시키십니다. 그리스도와 함께 고난을 받을 때 하나님은 우리를 거룩한 번제로 기쁘게 받아 하나님의 영광에 참여하게 하십니다. 그러니 우리가 그리스도 때문에 고난 받을 때에 즐거워해야 합니다.

다)믿고 복종할 일

우리 주 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 하나님이 기뻐하시는 온전한 제물로 자신을 드리셨습니다. 우리도 예수님을 의지하여 하나님께 경배합시다. 예배할 때 우리 자신을 온전히 하나님께 드립시다. 우리가 예배에 나올 때 우리의 존재 전부를 하나님께 바치는 믿음을 가지십시다. 가난하고 힘들어도 그것이 하나님을 예배하는 데 방해가 되지 않습니다. 오히려 우리가 온 마음을 하나님께 바치지 않는다면 그것이 예배를 방해하게 될 것입니다. 우리가 온 마음과 정성을 바쳐 온전히 하나님께 예배 드릴 때, 하나님이 그 예배를 참으로 기쁘게 받으십니다. 하나님이 우리를 기뻐하실 때 우리에게도 참 기쁨이 임할 것입니다.

매일 살아갈 때도 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 자신을 거룩하게 드립시다. 하나님이 받으실 만한 향기로운 삶을 살아갑시다.

(결론)

번제는 가장 기본이 되는 제사입니다. 하나님께 나 자신을 다? 죽여서 드리는 상징의 제사입니다. 노아가 홍수 후에 하나님께 감사하여 번제를 드렸습니다(창 8:21). 또한 이스라엘 백성이 성막에서 아침 저녁으로 번제를 드렸습니다. 성막(출 40:29)과 성전(왕상 9:25)을 완성한 다음에도 번제를 드렸습니다.

번제는 제사장을 위임할 때, 문둥병에서 깨끗하게 된 다음에, 여성이 아기를 낳은 다음 자신을 깨끗하게 할 때에도 각각 번제를 드렸습니다. 하나님과 성도들이 함께 평화를 누리는 화목제 (평화의 제사)를 드릴 때 번제도 함께 드렸습니다. 누구든지 하나님께 헌신을 할 때에도 번제를 드릴 수 있었습니다. 그래서 누구나 번제를 드릴 수 있도록 경제적으로 어려운 서민들을 위해서는 돈이 많이 들지 않는 비둘기로도 제사를 드릴수도 있게 하셨던 것입니다.

번제의 희생이 된 짐승은 제사를 드리는 사람을 나타냅니다. 또한 우리는 우리를 위해 몸소 십자가에서 구원을 이루신 예수를 본받아 그 십자가에 또한 나 자신을 못 박음으로써, 참된 제사를 하나님께 항상 올려 드릴 수 있어야 합니다.

고로 예수 때문에 참아야 합니다. 예수 때문에 손해 봐야 합니다. 예수 때문에 자비와 긍휼을 베풀어야 합니다. 예수 때문에 내 욕심을 버려야 합니다. 할렐루야 ! 아멘!

_________________________________________________________________________________________________________

F.B 마이어의 성경 읽기의 방법

영국의 목사님이시면서 사업가였고 작가였던 F.B 마이어(1847~1929)목사님은 자신의 묵상집 중 하나인 ‘Light on Life's Duties(1985)에서 성경 읽기의 방법을 이렇게 소개하고 있습니다.

첫째, 성경 공부를 위한 시간을 내라.

방해 받지 않고 성경을 배울 수 있는 시간을 마련해야 한다. 우리는 가장 맑고 명석한 사고로 하나님의 말씀을 다루어야 하며, 하루 중 최고의 시간, 첫 열매를 그분께 드려야 한다. 이렇게 볼 때 아침처럼 성경을 읽고 공부하는데 좋은 시간을 없다. 신문을 읽고 편지들을 개봉하고 아침 식탁에서 수다를 떨고 난 후에는 성경의 각 페이지에서 다이아몬드처럼 빛나고 있는 거룩한 생각들에 온전히 집중할 수 없기 때문이다.

둘째, 성령의 가르침을 구하라

직접 글을 쓴 저자 만큼 그 글의 의미를 잘 설명해줄 수 있는 사람은 없다. 그러므로 성경을 제대로 읽고 싶다면 거룩한 사람들에게 감동을 주어 성경을 기록하게 하신 성령을 기억하라. 초보 신자라도 성령의 도움을 의지한다면 가장 지혜로운 자들이 오해했거나 놓친 것들을 성경에서 발견할 수 있을 것이다. 성경을 보조하는 문헌들, 당시 사람들의 관습과 난해한 암시와 역사적 사건들과 지리적 세부 사항들에 대한 자료들도 많이 알면 좋겠지만, 그런 것들은 다른 시간에 공부하고 거룩한 아침 첫 시간은 성령께 드려야 한다.

셋째, 계획을 세워서 성경을 읽어라

성경을 읽어 나가는 여러 방법 중에서 1년 1독보다 좋은 방법은 없다고 생각한다. 성경은 찢어지지 않게 잘 제본되어 있고, 필기할 여백이 많은 것으로 한 권 갖고 있는 것이 좋다. 그 책은 당신의 친구이자 헤어질 수 없는 인생의 동반자가 될 것이다. 관련 구절들을 찾아보기 쉽도록 자세한 관주가 있는 성경도 필요하다. 때로는 하루에 두 세 시간 씩 할애하여 성경의 한 책을 한 번에 읽어보라. 한 시대나 한 사건, 또는 한 사람의 삶을 성경 여러 곳에서 비교하며 읽어보는 것도 유익하다. 또 때로는 성경 용어사전을 사용해서 믿음, 사랑 등의 한 가지 개념을 성경 전체에서 찾아보는 것도 좋겠다. 어떤 경우든 성경 전체를 읽으며 연구하라.

넷째, 펜을 들고 성경을 읽어라

필기를 시작하면서부터 나는 비로소 성경 읽는 기쁨을 알게 되었다. 특별한 날에 깨달았던 구절들에는 밑줄을 긋고 그 날짜를 적어 놓았다. 같은 메시지를 담은 다른 구절들을 연결시키고, 새로운 관련 구절들을 적어 두며, 유용한 개념의 핵심 단어를 기록하려면 펜을 많이 써야 한다. 그럴 때 우리가 찾은 또 하나의 보화가 말씀과 함께 기록되어 남겨진다. 그럴 때 우리의 성경은 지난 시간들을 담은 소중한 유물이 되며 우리 내면의 삶의 역사가 기록이 되는 것이다.

다섯째, 개인적 유익을 간절히 추구하라.

다른 사람을 위해 성경을 읽지 말고 당신 자신을 위해 읽으라. 때로는 읽기를 멈추고 이런 진지한 질문을 해보는 것이 좋다.“성령님은 내가 여기서 무엇을 배우길 원하시는가? 이것을 내 삶에서 어떻게 적용할 수 있을까? 이것을 내 인격 속에 어떻게 구현해야 할까?”

여섯째, 읽은 내용을 가지고 기도하라.

하늘의 열매들이 당신의 손이 닿을 만한 곳에 열려 있다면 따 먹으라. 성경이 한 페이지에 백지 수표와 같은 약속이 있다면 그것을 현금으로 만들라. 성경에 기록된 기도를 당신의 것으로 만들어 소망의 활에 메워 화살처럼 쏘아 올리라. 빛나는 거룩함의 예를 발견한다면 당신에게도 그렇게 해 달라고 하나님께 간구하라. 진리의 빛나는 아름다움이 계시되어 있는 것을 발견한다면 그 찬란한 빛이 당신의 삶의 영역에 별처럼 빛나게 해 달라고 간정하라. 성경말씀을 향한 거룩한 열망의 새순이 솟아오르게 하라. 성경의 깊은 지식이 갖는 유익은 헤아릴 수 없을 만큼 많다. 성경은 온갖 약속들로 가득 차 있다. 성경은 유혹이 물러가게 하는 성령의 검이며, 그리스도인이 세상에서 사역하는 데 필요한 모든 것을 담고 있다. 성경은 믿는 자가 모든 상황 속에서 의지할 수 있는 안내서이자 지침서인 것이다.

일곱째, 배운 것을 실행에 옮기라

지금까지 말한 모든 것보다 이 마지막 권면이 당신의 마음과 기억에 남길 바란다. 그것은 성경을 통해 새롭게 인식되고 정의된 임무들을 실행에 옮기려는 자세 없이 성경 지식에만 몰두하려는 것은 아무 소용이 없다는 것이다. 우리가 성경을 배우는 것은 즐기기 위해서나 아는 성경 지식에 대해 과시하려는 것이 아니라 그것을 실행하기 위해서다. 만일 우리가 우리 주 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 모든 거룩한 개념들과 명령들에 즉시 순종한다면, 하나님은 우리에게 아무것도 감추시지 않고 자신의 가장 깊고 달콤한 생각들까지 우리에게 열어 주실 것이다.

러시아 선교에 평생을 바친 피터 다이넥가라는 분이 관광객으로 위장하여 소련 사람들에게 성경을 전해 주는 일을 하였는데 한 번은 이 다이넥가 선교사가 소련의 어느 호텔에 묵으면서 "하나님, 이 성경을 요구하는 사람들을 제가 발견할 수 있도록 도와주시옵소서"하고 기도하였습니다.

당시에는 성경을 잘못 건네 주면 큰일나기 때문에 성경 건네 줄 사람들을 분별할 수 있도록 기도한 것입니다.

그러면서 그는 기도 중에 성경을 펼쳐 놓았는데 호텔 여 종업원이 들어왔습니다.

그리고는 그 성경을 보더니 갑자기 그녀의 눈에 광채가 나는 것이었습니다.

그래서 이 사람은 '하나님이 저 여인에게 이 성경을 주라고 하시는 것이 아닌가'라고 생각하며 계속 그 여인을 주시했습니다.

그녀가 가까이 오더니 그 성경을 만져보려고 했습니다.

그래서 이 선교사는 웃으면서 만져도 좋다고 말하며 이 성경을 갖고 싶으냐고 물었습니다.

그 여인은 갑자기 눈물을 글썽거리면서 감사하다고 몇 번씩이나 인사를 하고 성경을 품에 안으면서 "저는 이 성경을 갖기 위해서 20 년간 기도했습니다.

저는 그리스도인입니다.

하나님 말씀을 제가 직접 읽어보기를 얼마나 소원했는지 모릅니다."라고 말했습니다.

어쩌면 오늘날 우리는 성경이 너무 흔하게 우리 주변에 널려 있기 때문에 성경의 가치를 잘 모르고 있을지 모릅니다.

성경은 하늘로부터 온 한 통의 편지이며 하나님의 뜻은 성경 속에 잘 나타나 있습니다.

이 세상에서 가장 귀한 책이 있다면 어떤 책일까요?

그것은 성경입니다.

물론 사람마다 얼굴이 다른 것처럼 견해 또한 다를 것입니다.

그러나 최고의 학자와 석학들은 거의 다 성경말씀이야말로 이 세상의 귀한 책들 중에 가장 귀한 책으로 꼽습니다.

“갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라”(벧전 2:2)

_________________________________________________________________________________________________________

성경 해석 원리 3단계

1. 관찰 : 본문은 무엇을 말하고 있는가?

2. 해석 : 본문은 무엇을 의미 하는가?

3. 적용 : 나는 무엇을 해야 하는가?

1단계 (관찰) - 본문은 무엇을 말하고 있는가?

세가지 요점(3 key thoughts)

1) 본문의 주의를 집중시킴

2) 본문이 말하려고 하는 것이 무엇인지 파악

3) 정확하게 함

바른 질문 (Asking the right questions)

1) 누가 2) 무엇 3) 어디서 4) 언제 5) 왜 6) 어떻게

관찰의 대상

1) 단어들(Words)

2) 문장의 구조(Structure)

3) 문장의 분위기(Atmosphere)

4) 문학 형태(Literary form)

2단계 (해석) - 본문은 무엇을 뜻하는가?

1. 서론 - 핵심적인 질문 (Key question to ask)

2. 숙지 사항 (Important matters to remember)

3. 일반 원칙 (General rules)

1)문자적으로 해석. (Interpret literally)

2)문맥속에서 해석. (Interpret in context)

3)역사 문화적 배경속 해석. (Interpret in view of history and culture)

4)문학 형태를 고려 해석. (Interpret in view of other parts of Scripture)

5)성경의 다른 부분을 고려하여 해석. (Interpret in view of other parts of Scripture)

-난해 구절을 위한 지침. (Guidelines for difficult passages)

6)신학적인 일관성을 고려하여 해석하라.

(Interpret in view of theological consistency)

4. 특수 원칙 (Special rules)

1)비유 (Parables)

2)잠언 (Proverbs)

3)시가서 (Poetry)

4)비유법(Figures og Speech)

5)상징 (Symbols)

6)예언서 (Prophecy)

7)신약내 구약의 사용 (Use of OT in NT)

5. 해석에 있어서의 위험 (Interpretive of not obeying)

3단계 (적용) - 나는 무엇을 해야 하는가?

1. 불순종의 결과 (Results of the not obeying)

2. 효과적인 적용의 원칙 (Rules for effective application)

3. 교리별 연구 (Theological-doctrinal)

4. 경건의 시간을 위한 연구 (Devotional)

1. 요한 계시록의 시대적인 배경

요한 계시록은 요한 당시에 소아시아에 퍼져있던 일곱 교회에 보낸 회람 서신이었습니다. 그러므로 이 서신은 1세기를 사는 기독교인들에게 절실하게 필요로 하는 메시지를 포함하고 있었습니다. 이레니우스는 계시록이 81-96년에 있었던 도미티안 황제의 통치 말기에 쓰여 졌다고 주장하였습니다. 도미티안은 "황제숭배"를 이슈로 제기한 최초의 황제였습니다. 기독교인들을 가장 먼저 박해한 황제는 네로였습니다. 그는 그리스도인을 로마 시의 화재범으로 몰아 사나운 짐승과 불에 태우고, 참수형으로 죽였습니다. 그리고 네로 뒤에도 몇몇 황제들이 기독교인들을 박해했습니다. 그러나 그들의 박해는 로마에 인접한 지역에서만 시행되었습니다. 그러나 도미티안 황제 때에 이르러 기독교에 대한 박해는 로마 전역으로 확대되었습니다.

로마의 통치를 받고 있던 사람들은 로마 공화정 말기와 로마 제국의 초기에 "로마의 정신"을 숭배하였습니다. 그들은 로마가 세계에 평화와 정의를 가져다주었다고 생각하고 이에 감사했습니다. 그러다가 이 "로마의 정신"은 점차적으로 "황제의 인격"을 숭배하는 곳으로 발전하게 되었습니다. 이때에 로마 제국은 영국에서 유프라테스, 그리고 다뉴브 강에서 북아프리카에 이르는 광대한 영토를 가지고 있었습니다. 그런데 로마는 이 광대한 영토를 하나로 결속시키기 위해서 "가이사 숭배 사상" 즉 "황제숭배 사상"을 이용했습니다. 로마 황제들은 황제를 중심으로 로마 제국에 속한 모든 백성들의 마음을 하나로 통일시키려고 했습니다. 그러나 이것은 다른 민족의 종교를 없애버리고 황제숭배를 절대 신앙으로 만들려고 한 것은 아니었습니다. 로마는 단지 로마 내의 모든 사람들에게 황제를 중심으로 통일시키기 위한 정치적인 방법이었습니다. 그러므로 로마 당국은 1년에 한 번씩만 황제를 위해 소량의 향을 태우고 "가이사는 주님이다!" 라고 말만 하면 다른 종교를 갖는 것을 묵인해 주었습니다. 그러므로 로마 제국에 속한 사람들은 이와 같은 황제 숭배 예식을 실시한 후에 자신들이 섬기는 신을 섬겼습니다.

그러나 이러한 황제 숭배가 아시아 지역에 파급되면서 유일신을 섬기는 교회와 충돌이 일어났습니다. 우리가 잘 아는 대로 기독교인들은 하나님(예수 그리스도)만 주님이라고 고백하였기 때문에, 그들은 아무리 황제라 해도 인간을 경배의 대상으로 섬기는 일을 거부했습니다. 기독교인들이 황제숭배를 거부하게 되자 로마 당국은 그때부터 기독교인들을 불충한 백성으로 보게 되었으며 로마 황제들은 기독교인들을 요주의 대상으로 지목하게 되었습니다. 이로 인해 교회는 황제들에게 조직적인 박해를 받을 수밖에 없었습니다. 이러한 환경 속에서 수많은 그리스도인들이 황제를 주라 부르기를 거부하다가 순교하게 되었습니다. 그리고 시간이 흐르면서 이러한 순교자들의 숫자는 계속해서 늘어만 갔습니다. 당시의 교회는 어느 정도 기틀을 잡아가고 있기는 했지만, 아직 로마 당국의 질풍과 같은 대 박해를 견디기는 어려운 입장에 있었습니다. 그러나 일부교회들은 이런 환경 속에서도 한 마음으로 주님께 충성하였습니다. 그러나 다른 교회들은 세속화와 사치와 타락에 빠져서 영적인 힘을 완전히 상실한 무능력한 교회로 전락되었습니다. 그리고 대부분의 교회들은 한쪽으로는 열심히 주님께 충성하면서, 또 한 편으로는 세상과 거짓 종교와 타협하여 적당히 살아가고 있었습니다. 이러한 교회들은 점차적으로 주님에 대한 사랑을 잃고 영적, 윤리적으로 타락해갔습니다. 주님은 이러한 박해 속에서 신앙을 지켜가던 1세기의 아시아 교회들에게 요한을 통해서 이 메시지를 주셨습니다.

주님은 당시의 교회들에게 부활하신 그리스도께서 교회를 붙들고 계시는 모습을 보여주셨습니다. 주님은 이 모습을 통해서 세상의 박해가 아무리 강해도 그들이 교회를 무너뜨릴 수 없다는 것을 확신시켜 주셨습니다. 하나님께서는 박해 앞에서 방황하는 교회들을 위해 하나님께서 세상 역사의 주관자이심으로 보여주셨습니다. 이러한 환상은 황제로 인해 당황하던 성도들에게 하나님을 신뢰하고 고난을 참고 견딜 수 있게 해 주었습니다. 또한 하나님께서는 성도들에게 교회를 박해하는 황제의 배후에 사단이 조종하고 있는 모습을 보여 주셨습니다. 이 모습은 성도들로 하여금 그들의 싸움이 영적인 싸움이라는 것을 깨닫게 해주었습니다. 하나님은 환상을 통해서 결국 최후에 사단이 멸망하고 하나님의 심판을 받게 될 것임을 보여주셨습니다. 이러한 모습은 성도들에게 승리의 확신을 갖게 해주었습니다. 하나님께서는 교회들을 향해서 세상이나 거짓 교훈에 타협하지 말고 계속해서 정결한 신앙을 지키도록 격려하셨습니다. 이러한 교훈은 첫 사랑을 상실하고, 윤리적 영적으로 부패해 가던 당시의 교회들에게 경종을 울리는 메시지였습니다. 주님은 사랑하는 교회를 위해서 이러한 부패 요소들과 싸워 이길 것을 권면하셨던 것입니다.

2. 요한계시록의 해석 방법

그러면 이제부터 요한계시록의 해석에 대한 문제를 생각해 보겠습니다. 그 동안 요한 계시록을 해석해 온 방법을 나누어보면 크게 네 가지로 나눌 수 있습니다.

1) 과거주의 학파의 해석(The preterist' view)

요한계시록을 해석하는 첫 번째 방법은 요한 계시록의 모든 내용을 요한이 살던 1세기에 일어난 사건으로 해석하는 방법입니다. 우리는 이러한 견해를 '과거주의적인 해석'이라고 말합니다. 왜냐하면 요한계시록의 모든 내용이 이미 요한이 살던 1세기에 다 성취되었다고 보기 때문입니다. 이러한 견해를 가진 사람들은 이 계시의 말씀이 "반드시 속히 될 일"이라고 말한 천사의 말을 근거로 제시합니다. 그들은 이 예언들이 "반드시 속히 될 일"이기 때문에 요한이 살던 1세기에 모두 다 성취되었다고 말합니다. 그러므로 그들은 요한계시록의 내용은 1세기 당시의 교회와 로마 당국과의 싸움에서 궁극적으로 교회가 승리할 것을 (상징을 통해서) 말하는 것이라고 주장합니다. 이러한 과거주의적 해석 방법은 당시 상황을 살펴볼 때에 매우 타당한 근거를 가지고 있습니다. 그러나 우리가 요한계시록을 이미 과거에 다 성취된 것으로만 보는 것은 문제가 있습니다. 왜냐하면 계시록의 내용을 1세기에만 해당되는 것으로 해석하면 오늘을 사는 우리와는 아무런 상관이 없게 되기 때문입니다. 그러므로 우리는 "반드시 속히 될 일"이란 말을 요한 당시로 국한해서 생각할 필요는 없습니다. 왜냐하면 "속히"라는 말은 "반드시"라는 의미로도 해석할 수 있기 때문입니다(롬 16:20, 눅 18:7-8 참조). 그러므로 이 말은 주님께서 "반드시 이루어 주실 일"이라고 해석할 수도 있습니다. 그러므로 우리는 요한계시록의 내용이 과거 1세기 뿐 아니라 모든 시대를 사는 성도들을 위해서도 요긴한 말씀이라고 생각해야만 하는 것입니다.

2) 현재주의(역사주의) 학파의 해석(The historicist' view)

요한계시록을 해석하는 두 번째 방법은 계시록에 나오는 예언을 그리스도의 초림으로부터 시작해서 재림할 때까지 일어나는 모든 사건으로 보는 방법입니다. 학자들은 이 방법을 '현재주의' 또는 '역사주의적인 해석"이라고 부릅니다. 이 견해를 주장하는 사람들은 요한계시록에 나타난 모든 사건들을 모두 다 현재 역사에서 일어난 사건들과 연결시키려고 시도합니다. 그러나 이러한 경우 종종 계시록의 내용을 억지로 역사 사건에 뜯어 맞추는 실수를 범합니다. 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 요한계시록을 현재 역사 사건으로 해석하는 사람들은 계시록에 나오는 일곱 인과 일곱 나팔 재앙을 로마를 멸망시킨 야만족이나 모슬렘의 침입 사건으로 해석합니다. 그들은 천사가 요한에게 준 작은 책을 루터나 칼빈이 '종교개혁'을 일으킨 사건으로 해석합니다. 그리고 그들은 계시록에 나오는 짐승의 세력을 로마 카톨릭으로 보고, 짐승의 멸망을 로마 카톨릭의 멸망으로 해석합니다. 이러한 해석은 요한계시록을 현실적으로 이해하는 데에 큰 장점이 있습니다. 그러나 이 견해는 요한계시록의 내용을 억지로 현실에 적용시키다가 실수하게 되는 단점도 있습니다.

3) 미래주의 학파의 해석(The futurist' view)

요한계시록을 해석하는 세 번째 방법은 요한계시록의 내용을 주님께서 재림하시기 직전에(역사의 마지막 때에) 일어날 사건으로 해석하는 방법입니다. 학자들은 이 사람들이 계시록의 내용을 먼 미래에 일어날 것으로 보고 있기 때문에 이 견해를 '미래주의적인 해석'이라고 부릅니다. 이러한 사람들은 계시록 2-3장에 나오는 일곱 교회가 초대교회-주님의 재림 때까지 있을 모든 교회의 역사를 보여준다고 해석합니다. 그리고 4장 이후에 나오는 내용은 역사의 마지막 때(주님의 재림 직전)에 일어날 7년 대 환난 사건을 묘사하고 있다고 주장합니다. 그러나 이러한 견해에도 몇 가지 문제점이 있습니다. 그것은 이 책의 내용이 먼 미래에 이루어질 일이라면 이 책은 요한 당시에 박해를 받던 성도들과는 아무 상관이 없는 책이 되기 때문입니다. 우리가 상식적으로 생각을 해도 주님께서 당시 교회들과 아무 상관도 없는 일들을 요한을 통해서 편지로 써주셨다는 것은 납득하기가 어렵습니다. 예를 들어서 당장 로마의 칼날의 위협을 당하고 있는 성도들에게 중동전쟁의 위협이나 E. C. 공동체의 출현 같은 것이 무슨 상관이 있겠습니까? 이런 면에서 요한 계시록의 내용이 먼 미래에 일어날 사건을 기록한 것이라는 주장은 다소 무리한 주장이라고 할 수 있습니다.

4) 상징주의 학파(영적 해석 학파)의 해석(The allegoricalist' view)

요한계시록을 해석하는 네 번째 방법은 요한계시록의 예언을 역사적인 사건으로 보지 않고 영적(상징적)으로 해석하는 방법입니다. 이러한 견해를 가진 사람들은 요한계시록은 어느 시대에 일어난 역사적인 사건이 아니라, 어느 시대에나 보편적으로 일어날 수 있는 원리를 상징을 통해서 기록했다고 주장합니다. 그러므로 학자들은 이 견해를 "영적인 해석"(또는 "상징주의 해석")이라고 부릅니다. 이런 주장을 하는 사람들은 계시록에서 선(교회)과 악(사단)의 전쟁 속에서 선(교회)이 승리하는 보편적인 신앙의 원리들을 찾아내려고 합니다. 그들은 이러한 원리는 보편적이기 때문에 어느 시대에나 적용될 수 있다고 말합니다. 그러나 이러한 해석의 단점은 사람들이 성경을 지나치게 자기 주관적으로 해석할 가능성이 있다는 것입니다.

5) 그러면 어떻게 해석할 것인가?(종합적 해석)

우리는 지금까지 요한계시록을 해석하는 네 가지 방법을 생각했습니다. 앞에서 본 것처럼 이러한 네 가지 해석 방법은 모두 다 그 나름대로 타당한 근거를 가지고 있습니다. 그러나 동시에 이 방법들은 단점도 가지고 있습니다. 그러면 우리는 어떻게 요한계시록을 해석해야 합니까? 우리는 앞에서 말한 네 가지 방법의 장점을 모두 받아들이면서 단점을 피하는 방법을 선택할 수 있습니다. 이러한 방법은 "종합형" 또는 네 가지 방법의 "절충형"이라고 부를 수 있을 것입니다. 우리는 요한 계시록을 해석할 때에 다음의 사항들에 주의해야 합니다.

첫째로 우리는 이 메시지가 요한 당시의 1세기의 교회들에게 주어졌다는 점을 기억해야 합니다. 그러므로 우리는 요한계시록을 해석할 때에 그 내용이 요한이 살던 1세기의 교회에 어떤 메시지를 주고 있는 지를 충분히 고려해야만 합니다. 왜냐하면 이 메시지는 그 당시에 실제로 존재했던 교회와 성도들에게 보낸 편지이기 때문입니다. 우리는 이런 점에서 과거주의자들의 견해를 참고해야 합니다.

둘째로 우리는 이 메시지들이 1차적으로 1세기 교회를 위해 쓴 것이지만, 동시에 이 메시지는 모든 시대의 교회에도 적용되는 메시지라고 생각해야 합니다. 왜냐하면 이 편지는 1세기 뿐 아니라 모든 시대의 성도들에게도 필요한 메시지이기 때문입니다. 그러므로 우리는 이 내용을 해석할 때에 전시대를 걸쳐서 나타나는 하나님의 나라와 사단의 나라, 그리고 복음과 거짓 종교사이에 나타나는 보편적인 원리를 발견하고 그것을 우리들의 삶에 적용할 수 있어야 합니다. 우리는 이러한 점에서 영적, 또는 상징주의의 견해도 참조하여 해석할 것입니다.

셋째로 우리는 한 가지 예언이 두 개 이상으로 성취될 수 있다는 것을 인정해야 합니다. 우리가 구약의 예언서를 보면 이러한 예를 많이 발견할 수 있습니다. 이사야 선지자는 "처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라"고 예언했습니다. 이 예언은 일차적으로 그 당시에 이사야의 아내가 낳은 아들에게서 성취되었습니다. 그러나 동시에 이 예언은 처녀 마리아가 낳은 예수 그리스도를 통해서 최종적으로 완성되었습니다. 이사야의 예언에서 이사야의 아들은 모형이었고, 마리아가 낳은 예수 그리스도는 원형이었습니다. 이와 같이 한가지 예언이 두 가지 사건으로 성취될 수 있습니다. 우리는 구약에서 때때로 예수 그리스도의 초림과 재림이 동시에 일어나는 것처럼 묘사된 것을 볼 수 있습니다. 이 경우도 시간적으로는 멀리 떨어져 있는 두 사건을 한 사건 안에서 동시에 다루고 있는 것입니다. 이것을 신학적인 용어로는 "원근 통시법"이라고 합니다. 이것은 마치 멀리 떨어져 있는 두 개의 산봉우리가 멀리서 보면 마치 하나로 붙어있는 것처럼 보이는 현상을 말합니다.

요한계시록도 묵시적인 예언서이기 때문에 이러한 "원근 통시법"을 적용할 수 있습니다. 한가지 예를 들어보겠습니다. 요한계시록을 보면 짐승이 나타나는데, 이 짐승은 당시 교회를 박해하던 로마의 황제, 또는 로마제국에서 성취가 되었습니다. 그러나 이것은 동시에 마지막에 나타날 최후의 적 그리스도에게서 성취될 것입니다. 이와 같이 한가지 예언이 두 가지 이상의 사건으로 성취될 수 있습니다. 그러므로 우리는 이러한 관점에서 요한계시록의 예언이 1세기의 사건인 동시에 현재와 미래에도 적용할 수 있는 사건이라고 볼 수 있습니다. 그러므로 우리는 이러한 관점에서 역시 현재주의나 미래주의의 견해도 참고하게 될 것입니다.

3. 묵시문학과 요한 계시록

1) 요한계시록과 묵시문학의 유사점

우리가 계시록을 보다 잘 이해하기 위해서는 신, 구약 중간기에 유행했던 묵시사상에 대하여 알 필요가 있습니다. 왜냐하면 요한의 계시록이 이들과 비슷한 시기에 쓰여졌고 또 내용상으로도 그들과 흡사한 부분이 많이 있기 때문입니다. '계시'(Revelation), 또는 '묵시'(Apocalypse)라는 말은 '감취었던 것이 드러난 것'(unveiling)을 의미합니다. 이것은 마치 연극을 시작할 때에 막이 올려지면 그 뒤에 있는 것이 드러나게 되는 것과 같습니다. '묵시'란 말은 주전 2세기와 주 후 1세기 사이에 씌여진 유대 종교 서적들에 붙여진 말입니다. 유대인들은 이러한 책들을 '묵시문서' 또는 단순히 '묵시'라고 불렀습니다. 이러한 묵시문학 속에는 강력한 이방민족들 사이에서 신음하던 이스라엘이 느껴야 했던 민족적인 위기의식이 짙게 깔려 있습니다. 묵시문학은 소수 민족아 당해야만 하는 핍박과 착취에 대한 내용이 강조되고 있습니다. 이러한 묵시 문학은 억압받는 민족의 원한을 갚고 그들을 고통에서 구원해 줄 메시야에 대한 희망이 강조되고 있습니다. 묵시 문학은 하나님께서 모든 역사의 주권자임을 강조하고 있습니다. 현재에는 악이 득세하고 의인들이 고난을 받고 있으며, 이러한 상황은 개선될 것같이 보이지 않습니다. 그러나 묵시문학은 항상 마지막에 하나님께서 천재지변을 통해 역사에 개입하시고 악을 제거하실 것을 선언하고 있습니다. 그러므로 묵시문학의 결말은 항상 궁극적으로 선이 승리하는 것으로 끝을 맺게됩니다. 이러한 묵시 문학은 이스라엘이 이방 민족들의 통치를 받을 때마다 항상 주어졌으며, 이스라엘 민족은 이러한 묵시문학을 통해서 계속되는 이방 세력으로부터 피난처를 찾을 수 있었습니다. '다니엘서'나 '요한계시록'이 바로 이러한 묵시 문헌의 예라고 할 수 있습니다. 하나님께서는 이러한 책들을 통해서 이방 민족들에게 박해를 받고 있는 자신의 백성이나 교회들에게 위로와 희망의 메시지를 주셨습니다.

요한 계시록은 일시적으로 성도들과 교회가 악한 세력들에 의해 고난을 받으나, 결국에는 메시야를 통해 악한 세력들을 심판 받을 것을 보여주고 있습니다. 그리고 그 후에 마침내 악이 멸망하고 평화가 깃드는 영원한 세계가 임할 것이라는 소망을 제시해 주고 있습니다. 묵시 문학의 특징은 다양한 상징들을 통해서 메시지를 전하는 것입니다. 하나님께서는 밧모섬에 있는 요한에게 전해주실 계시를 매우 다양한 방법을 통해서 전달해 주셨습니다. 계시록에는 행동과 직접적인 말씀과, 극적인 용어로 표현된 것과, 그리고 여러 가지 상징과 형상들을 통하여 전달된 계시들로 가득 차 있습니다. 현대에 와서 사람들은 그림이나 드라마, 그리고 영상 등을 통해 자신의 의도를 전달하는 데에 익숙해졌습니다. 이러한 그림이나 드라마, 또는 영상을 통한 상징들은 저자의 의도를 전달하는데 보다 더 효과적인 수단입니다. 하나님께서 계시록에서 바로 이러한 형상과 상징들을 통해서 자신의 뜻을 전달해 주신 것도 이러한 의도로 볼 수 있습니다. 이러한 관점에서 보면 계시록의 언어는 현대인들에게 더 익숙한 언어일 수도 있습니다. 그러므로 우리는 이러한 형상과 상징들을 통해 표현된 하나님의 메시지를 올바르게 이해할 수 있어야 계시록을 보다 바르게 이해할 수 있게될 것입니다. 예를 들면 요한계시록에서는 교회를 대적하는 세력들을 짐승이나 뿔 등과 같은 상징으로 묘사하고 있습니다. 이러한 짐승들은 그 당시 통치자들을 상징적으로 표현한 것입니다. 요한이 이러한 상징을 사용할 수밖에 없었던 이유는 당시의 통치자들의 멸망을 있는 그대로 표현할 수 없었기 때문입니다. 아마도 당시 교회의 독자들은 계시록에서 사용된 어휘나 상징에 익숙해 있었을 것입니다. 그러므로 그들에게는 계시록에 나타난 상징들이 무엇을 의미하는 것인지를 잘 알고 있었을 것입니다. 그러나 그 시대와 멀리 떨어져서 태어난 우리들은 이 책에 사용된 상징이나 어휘에 익숙하지 못하기 때문에 계시록을 이해하는 일에 어려움을 느끼게 되는 것입니다.

2) 요한계시록과 묵시 문학의 차이점

그러나 요한계시록과 묵시문학 사이에는 분명한 차이들이 있습니다. 묵시 문학은 주로 저자들의 이름을 숨기고 과거의 유명한 사람들(에녹이나 에스라와 같은)이 이름을 빌려서 기록하였습니다. 그러나 요한계시록은 분명하게 사도 요한의 이름으로 기록하고 있습니다. 묵시 문학은 사변적인데 관심이 있으며, 세상의 종말의 때와 징조와 최후의 사건에 대해서 관심을 보이고 있습니다. 그러나 요한계시록은 이러한 문제들에 관한 호기심을 채우기보다는, 당시의 대 박해 속에서 고통을 당하는 성도들에게 희망과 용기를 주기 위해서 기록되었습니다. 요한은 종말의 시기에 관해서는 단순히 "내가 진실로 속히 오리라"는 예수님의 말씀만을 기록하고 있을 뿐입니다(22:20). 또한 요한계시록은 다른 묵시문헌들과는 달리 사변적인 일에 큰 관심을 두고 있지 않습니다. 요한은 이 책을 읽는 독자들에게 "이 책을 읽거나 듣고, 이 예언에 응답하여 그대로 살아야 한다"고 윤리적인 요청을 하고 있습니다. 그러므로 우리는 요한계시록을 해석할 때에 묵시문헌의 요소를 배려하면서도 묵시문헌과 동일시 할 필요는 없습니다.

4. 저자 문제

그러면 요한 계시록을 쓴 저자는 누구일까요? 여러분은 "그거야 당연히 사도 요한이 아닙니까?" 라고 대답하고 싶을 것입니다. 그러나 많은 학자들이 요한이 계시록을 썼다는 주장에 대하여 반대합니다. 요한이 계시록을 쓰지 않았다고 하는 사람들은 다음과 같이 말합니다.

1) 요한 계시록은 너무나 많은 히브리적 표현들을 포함하고 있으며, 문법에 있어서도 요한 복음이나 요한 서신과 그 내용이 많이 다르다고 주장합니다.

2) 사도 요한이 아닌 다른 요한이 본서를 썼을 가능성도 제기하고 있습니다.

3) 나이가 80이 된 사도 요한이 이러한 계시를 받는 일이 불가능하다고 말합니다. 그러므로 본서를 누가 기록했는가에 대한 문제는 단순한 문제가 아닙니다. 그러나 교회가 전통적으로 계시록의 저자를 요한으로 간주한 이상, 결정적인 반대 증거가 없는 한 이 견해를 따르는 것이 옳을 것입니다.

요한 계시록을 기록한 저자는 (계 1:1)에서 자신의 이름을 요한이라고 소개했습니다(1:1,4). 그는 자신을 하나님의 종이며(1:1), 예언자들 중 한 사람이었다고 말합니다(22:19). 그는 당시 성도들의 환난에 함께 참여한 자였으며(1:9), 예수를 믿는 신앙 때문에 밧모라는 섬에 유배되었다가 예수 그리스도께서 주신 계시를 받고 이 편지를 기록하게 되었다고 밝히고 있습니다(1:9). 또한 그는 당시에 서 아시아의 도시들에 대해서도 익숙하게 알고 있었습니다. 요한계시록에 나타난 도시들은 요한이 유배당했던 섬에서 가까운 곳에 있던 도시들이었습니다. 이러한 내용들을 종합해 보면 이 책의 저자로 가장 적합한 사람은 12사도 중 하나였던 사도 요한이라고 할 수 있습니다. 그는 요한계시록 외에도 요한 복음과 세 편의 서신을 기록했습니다.

전체 개요

1:1-8, 머리말과 요한의 인사

1) 머릿말 (1:1-3)

2) 요한의 인사 (1:4-8)

3) 서론 (1:9-20) - 영광의 예수 그리스도- 일곱 금촛대 가운데 나타나신 인자같은 이

1:9-3:22, 지상의 교회들에게 주는 주님의 메세지

2장 -3장 일곱 교회에 보낸 편지

* 에베소 교회(2:1-7) - 열정을 잃은 교회(바울이 2,3차 전도 여행 때 이곳에 교회를 세운 도시 )

* 서머나 교회(2:8-11) - 박해받는 교회(폴리갑이 감독으로 있었던 도시)

* 버가모 교회(2:12-17) – 이단의 교훈과 우상 숭배에 너그러운 교회(황제숭배의 중심지였던 도시)

* 두아디라 교회(2:18-29) - 세상과 타협한 부도덕한 교회 아폴로 신을 숭배한 도시

*사데 교회(3:1-6) - 영적으로 죽은 교회(디베료 황제와 여신 키벨레를 숭배한 도시)

* 빌라델비아 교회(3,7-13) – 선교하는 교회(디베료 황제가 재건한 도시)

* 라디오게아 교회(3,14-22) – 교만하고 신앙이 미지근한 교회 (안약 제조와 섬유 산업이 발달하 도시)

계4:1-5:14 하늘 보좌와 천상의 예배

1) 천상의 예배. (4:1-11)

2) 일곱 봉인된 두루마리와 어린양(5:14)

계 6장-16장 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접의 심판

요한 계시록 6-16장의 내용에는 종말에 일어날 세가지 큰 재앙이 그 중심을 이루고 있다. 첫째는 인곱개의 인을 뗄떼마다 나타나는 일곱가지인 재앙, 두번째는나팔 소리와 함께 시작되는 일곱가지 나팔 재앙, 세번째는대접을 땅에 쏟을때 나타나는 일곱가지 대접재앙 이다

1) 일곱 봉인의 심판 (5:1-8:1)

*인봉된 책 (5:1-14)

*여섯개의 인을 뗌 (6:1-17)

*중간 계시(7:1-17) 14만 4천명(= 셀수 없는 성도들 )과 천상의 예배

2) 일곱 나팔의 심판 (8:2-11:19)

*8:6-13 처음 4개의 나팔 소리와 심판

*9:1-12 다섯번째 나팔 소리, 또는 첫번째 재앙

*9:13-11:14 여섯번째 나팔 소리, 또는 두번째 재앙

*11:15-19 일곱번째 나팔소리, 또는 세번째 재앙

12:1-13:18여자와 용, 두 짐승 , 그리고 짐승(적그리스도)의 표 666

14:1-5 어린 양과그의 백성들인144000명

14:6-13 심판의 예고

14:14-20 마지막 수확

3) 일곱 대접의 심판 (15:1-16:21)

참고) 일곱인과 일곱나팔 그리고 일곱 대접을 도식화 하면 다음과 같다

첫째 인

둘째 인

셋째 인

넷째 인

다섯째 인

여섯째 인

일곱째 인 → 첫째 나팔... 땅 삼분의 일의 심판

둘째 나팔... 환난 세력의 등장

셋째 나팔... 음녀, 거짓 선지자들의 등장으로 인한 쑥물

넷째 나팔... 세계 삼분의 일이 영적 흑암에 들어감

다섯째 나팔... 첫째 화(5개월 황충이 환난)

여섯째 나팔... 둘째 화(유브라데 전쟁)

일곱째 나팔... 셋째 화(7대접 심판) → 첫째 대접 심판

둘째 대접 심판

셋째 대접 심판

넷째 대접 심판

다섯째 대접 심판

여섯째 대접 심판

일곱째 대접 심판

계 17:1- 19:5 대탕녀 바빌론의 패망

*17:1-18 바벨론의 신비

*18:1-19:5 바벨론의 심판

계 19:6-16 어린양의 혼인 잔치와 그리스도의 재림

*19:17-21그리스도와 적그리스도의 전쟁

*20:1-6 사단의 묶임과 놓임 그리고 천년 왕국

*20:7-15 하늘의 승리와 사탄의 패망, 마지막 심판

계 21: 1-22:5 새 하늘과 새 땅

*21:1-8 새창조 (새하늘과 새땅)

*21:9-22:5 새예루살렘

계22: 6 - 21 맺음말

*22:6-15 요한과 천사

*22:16:21 마지막 당부의 말

계시록의 해석 원리와 기독론적 이해-CGM 세미나

이 내용은 제 2회 CGM 세미나 계시록과 이단 세미나 (2010년 1월~2월) 의 일부 강의 내용입니다

강사: 김곤주 목사

김곤주 목사는 호주 시드니에 살면서 Morling College 대학원(M.A in Theology)에서 성경신학을 마치고 호주 무어신학교에서 Moore College 대학원 (M.A in Theology)에서 공부하고 있으며 새언약 교회를 개척하여 담임하고 있습니다.

<요한 계시록의 4가지 해석 원리 >

1. 과거적 해석 방법

이러한 견해는 요한계시록을 해석하는데 있어서 미래적인 사건으로 보는 것이 아니라 과거에 이미 이루어진 사건으로 이해하는 것입니다. 여기서 과거란 로마의 역대 황제들에 의하여 기독교가 핍박을 가장 심하게 받았든 1세기경을 전후한 시대를 가리킵니다.이러한 견해의 한 예를 들면 적그리스도의 표인 666 짐승의 표를 초대 교회 당시 교회를 핍박했던 네로 황제로 이해하는 것입니다

2. 역사적 해석 방법

역사적 해석 방법이란 요한계시록을 해석하는 일에 있어서 요한계시록에 예언된 모든 계시를 인류의 역사적 무대 위에서 성취 될 역사적 사건으로 해석하는 견해를 말합니다.

세대주의: 계시록을 문자적인 해석에 촛점을 두고 연대기 적인 역사적인 사건으로 봄

3. 상징적인 해석

상징적인 해석은 계시록의 내용을 문자 그대로 해석하는 것이 아니라 상징적인 의미로 해석하는 것입니다. 이러한 상징적 해석은 때때로 영적 해석 방법과도 유사하다고 말 할 수 있습니는다. 왜냐하면 요한계시록의 내용을 실제적인 사건으로 보는 것이 아니라 영적인 의미로 이해하고 받아들이기 때문입니다. 예를 들면 계시록에 나오는14만 4천명이라는 숫자는 구원받은 신자들을 상징하는 숫자요 새 예루살렘 성은 영화롭게 된 교회 전체를 상징한다는 견해입니다.

십사만 사천 인에 대한 여러 가지 다른 표현들을 유의하자.

① 우리 하나님의 종들(계 7:3) ② 인 맞은 자들(계 7:4) ③ 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무라도 능히 셀 수 없는 큰 무리(계 7:9) ④ 흰 옷을 입은 자(계 7:9) ⑤ 손에 종려 가지를 든 자(계 7:9) ⑥ 보좌 앞과 어린양 앞에 선 자(계 7:9)

4. 미래적인 해석 방법

미래적인 해석이란 앞으로 일어날 일들을 예언하고 있다는 견해입니다. 여기에는 미래에 일어날 일들을 문자적으로 해석하는 극단적이 미래주의와 상징적인 의미를 받아들이는 온건한 미래주의로 구분하여 분해 볼 수있습니다.

온건한 미래 주의가 장차 오실 예수님의 재림을 믿는 다면 극단적 미래주의란 이와는 좀더 극단적인 경향을 가지고 그 날짜를 계산하는 건전하지 못한 성경 해석의 위험성을 가진 경우를 말합니다.

위에서 설명한 네가지 해석 방법들이 요한 계시록을 이해하고 설명하는 주요한 방법들입니다. 그리고 이러한 해석들은 어느 하나만 옳다고 주장할 수 있는 것이 아니라 계시록을 이해하는데 있어서 모두 다 어느정도 필요한 부분이기 때문에 참고 할 필요가 있습니다.

<성경 해석과 세대주의(dispensationalism)>

세대주의(dispensational)란 용어는 세대 혹은 시대를 뜻하는 dispensation이란 말에서 나왔는데 한 마디로 구별되는 시대를 세대(dispensation)라고 부르며 이 '세대'라는 말에서 나온 것이다. 이러한 세대주의 적 성경 해석은 한국 교회에서 오래 동안 유행하였으나 계시록을 이해하는데 있어서 건전한 해석의 관점이라고 보기 어려운 것이 사실이다. 왜냐하면 계시록의 내용은 대부분 문자적인 해석을 요구하기 보다는 상징적인 해석을 더 많이 요구하는 내용이기 때문이다

1.세대주의 신학의 공통적 특징

1)성경의 권위에 대한 확신과 성경 예언의 중요성 강조

2)종말론에 있어 전천년설 지지(환난전 휴거설)

3)선택된 백성으로서 이스라엘의 미래를 믿음

4)세대에 따라 하나님께서 인간을 다루시는 방법이 다르다는 사실 강조 등이다.

이들은 세대를 나눈다는 의미에서 세대주의(dispensationalism)라고 불리지만, 세대주의의 최초 주창자 이름을 따서 다비주의(darbyism)라고도 한다. 이들은 또한 세계 역사는 시대들 혹은 세대들로 나누는 체계를 가졌다.

무죄세대- 인간타락 이전 하나님께서 아담과 에덴에서 언약 맺으신 시대,

양심세대- 인간타락 이후 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으신 시대,